AI

人工知能(AI)を用いた対話型のチャットサービス、ChatGPTが話題になっていますね。色々なメディアがChatGPTの特集を組んでいます。そうした現象を興味深く観察しています。これは第4次AIブームの幕開けになるのかもしれないと東大の松尾教授も言っています。今回は、そんな様子を私の目線で記事にしています。良かったらお付き合いください。

1.第4次AIブームの幕開け?

今、AI技術で話題になっているChatGPT。はてなのブログにも、さっそく試してみたという記事を沢山見るようになりました。私も試してみました。英語が苦手なのでヒイヒイ言いながらですが、結構遊んでしまいます。

このChatGPT(チャットGPT)は、利用者の質問に対して、AIが人が答えているような回答してくれるほか、文章の作成や要約、プログラミングコードの生成など、従来のAIチャットを超えるサービスをすることから話題を集めています。OpenAI社が開発し2022年11月に公開されると、精度の高い回答や、一見それらしい誤答も出ることから世界中のニュースで大きく取り上げられました。2023年2月時点で、公開から2か月でユーザーが1億人に達したと言われています。

NHKは、反応が早かったですね。2022年12月にさっそく特集を組んでいました。

こちらは、先日放送されたテレビ東京のWBSの特番です。OpenAIのCEOであるサムさんとの単独インタビューに成功しています。

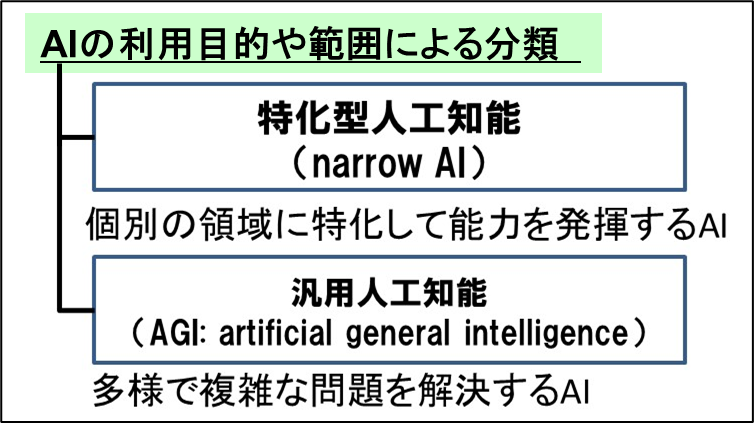

OpenAI社が目指すAGIとは

番組内でサムCEOは、目指しているのはAGIだと言っていました。AGIとは汎用人工知能のことです。あのドラえもんや2001年宇宙の旅のHALL9000みたいなAIです。一方、現時点のChatGPTは、対話型のチャットAIなので、ナロー型のAI:特化型人工知能です。

OpenAI社が目指す未来は、かなり壮大なスケール感がありそうです。また、サムCEOは、ChatGPTは序章にすぎないと話していました。今後もっと驚くことになると…。

今後どのようなサービスが公開されるか興味津々です。

さて、この番組の中で、ゲスト出演の東大大学院教授の松尾先生から、ChatGPTのAPIが公開されていて、外部のアプリケーションから利用できる環境が整ったので、色々なサービスがこれから沢山出てくるだろうと説明していました。

(API:Application Programming Interfere)

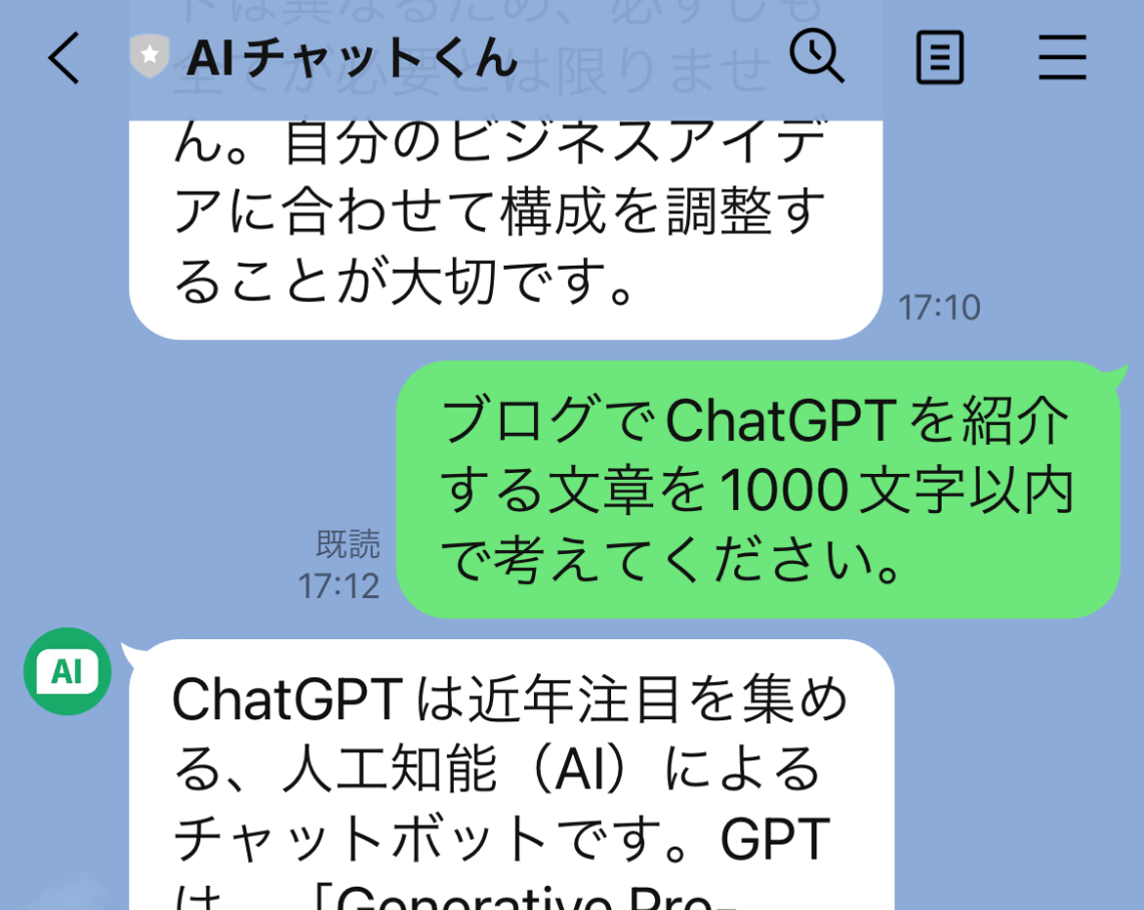

AIチャットくん

番組内で紹介されていたのが、LINEで使えるChatGPTの公式アカウント「AIチャットくん」です。日本語で会話できるから便利そうです。さっそく試してみました。

私:「ブログでChatGPTを紹介する文章を1000文字以内で考えてください。」

そして、その回答がこちらです。

ChatGPTは近年注目を集める、人工知能(AI)によるチャットボットです。GPTは、「Generative Pre-trained Transformer」の略称であり、人工知能による自然言語処理の技術を使って、人間と自然にコミュニケーションをすることができます。

ChatGPTは、ビジネスの現場でも活用されています。たとえば、カスタマーサポートやチャットサポートのシステムとして、顧客からの問い合わせや質問に自動応答することができます。これにより、24時間体制でのサポート体制を確立することができ、顧客満足度の向上につながるとされています。

また、ChatGPTは、おしゃべりが好きな人にも注目されています。コンピュータと自分の会話を楽しみたいという人には、ChatGPTはいい選択肢でしょう。ChatGPTには、様々な話題について話せる機能が備わっており、簡単に友達を作ることができます。

ChatGPTは、特に英語圏で人気があります。英語を話せる人なら、Google AssistantやAlexaのような存在です。それ以外の言語も対応しており、日本語でもコミュニケーションすることができます。

ChatGPTを使うには、スマートフォンやパソコンが必要です。対応しているWebサイトやアプリをダウンロードするだけで簡単に親しむことができます。利用料金は、サービスによって異なりますが、無料のものもあります。

ChatGPTを使うと、人とコミュニケーションすることが簡単にできます。特に英語を学びたい人には、英語でのアウトプット力を向上させることができ、英会話力を向上させることができます。また、ビジネスの場面での活用方法もあるため、チャットボットに興味がある人にもお勧めです。ChatGPTは、自然な文体で話してくれるため、初心者でも友達のように話しやすく、使い勝手が良いとされています。

私よりはるかに分かりやすい紹介文を書いてくれました。こうした点はAIに敵いそうにありません(^_^;)さすがです。ちなみに1000文字以内でとお願いしましたが685字でした。

この回答では、利用シーンも示されていましたね。

たとえば、カスタマーサポートやチャットサポートのシステムとして、顧客からの問い合わせや質問に自動応答することができます。略 特に英語を学びたい人には、英語でのアウトプット力を向上させることができ、英会話力を向上させることができます。また、ビジネスの場面での活用方法もある~

こうした内容から、AIの進化が接客業や教師業に与える影響は大きいと予想されています。私も教師の端くれで、リポートの添削などの仕事をしているので、どう変わっていくか気にしています。

その点で、こんな記事も書いています。

AIチャットの弱み

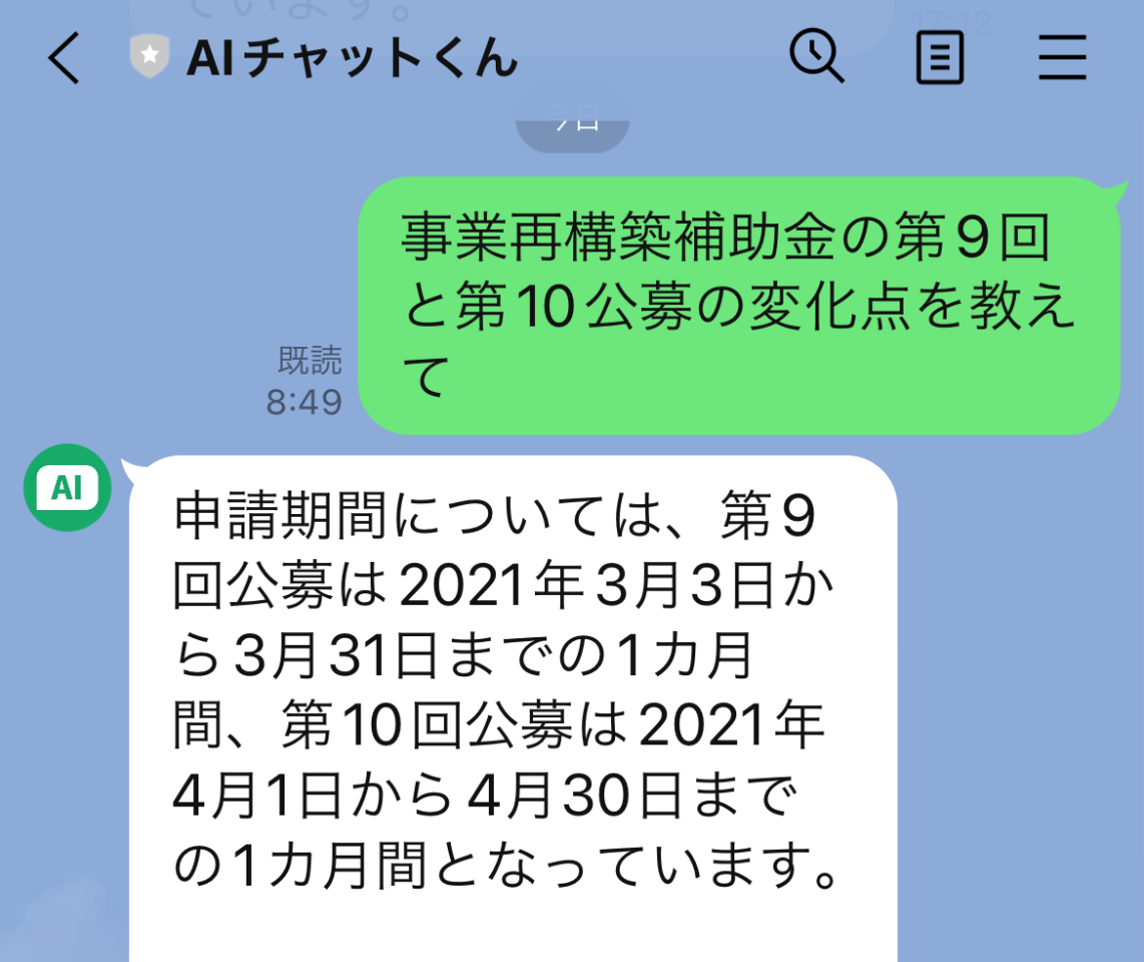

一方、別の質問からAIチャットの弱点も確認できました。

こちらは、診断士の視点から書いてみた質問です。

いわゆるAIの誤回答事例ですね。

事業再構築補助金とは、経済産業省が進めている中小企業への支援策のことです。

回答の中で、第9回公募を2021年3月3日から3月31日としていますが、正しくは、2023年1月16日から3月24日です。これは、私の質問もちょっと意地悪だったかもしれません。説明が不足していると思って、質問を変えてみました。すると

「申請期間については、現時点で明確にされていません。2023年に公募が開始されるとのことですが、詳細が発表去れ次第公表されることになります。」

という回答でした。現時点でLINEが利用しているChatGPTのバージョンでは、2021年分までの情報しか網羅していないとある記事に書かれていました。最新の情報を調べるには、ChatGPTの有料会員にならないと駄目そうですね。有料会員になって、いずれやってみようと思います。

とはいえ、AIの進歩は早いので時間がたてば解決する問題でしょう。その時期も注目しておく必要がありそうです。

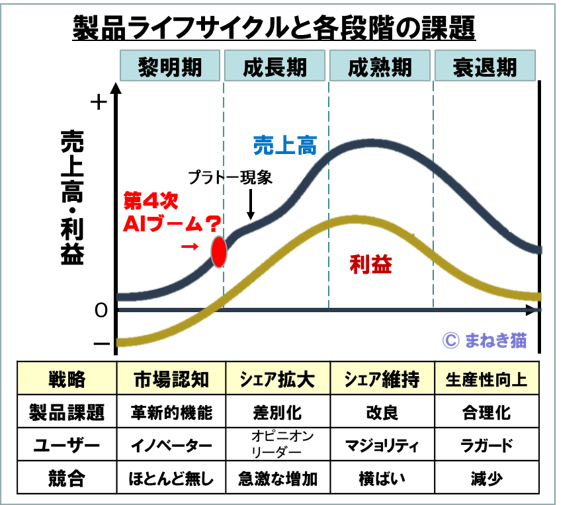

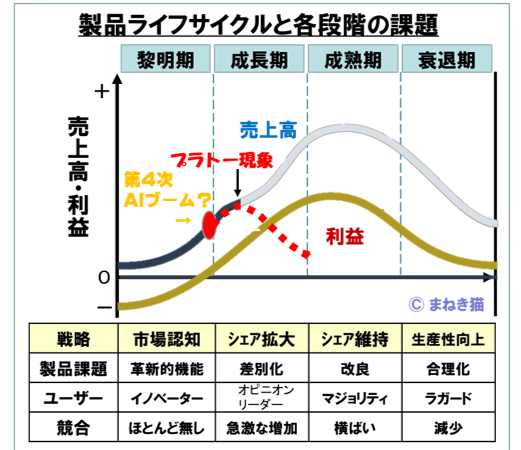

さて、さきほど紹介したテレビ東京のWBS番組内で、松尾先生が今回のAIブームは黎明期というような発言をされていました。この黎明期というのは製品サイクル理論における初期段階のことです。

私は、黎明期でも、もうすぐ成長期に入る前段階くらいと想像しています。

というのも、黎明期では競合はほとんど無い状況です。しかし、GoogleはBardを発表しますし、中国百度も文心一言(アニーポット)を発表しています。ChatGPTの母体となっているGPT-3が発表された2020年辺りから、利用している大規模言語モデルは専門家内では話題になって研究が進んでいました。近いうちにもっと競合が増えてくることが予想されます。こうした状況は成長期の特徴だからです。

また、利用面でもChatGPTは、マイクロソフトのBingにも実装され、マイクロソフトの製品群にも実装されるそうです。そうなると、Excelの関数やマクロなどは自動化されるかもしれません。これは差別化戦略で、こちらも成長期の特徴の1つです。利用ユーザーもこうしたことが好きなオピニオンリーダーの参加が顕著です。

今回のChatGPTの出現が第4次AIブームとなり、AIの利用が成長期に入るのかをしっかりと見届けて、自分の仕事の対策をしていかないといけませんね。

逆にまたブームは萎んでしまう可能性も見ていきたいと思います。

2.これまでのAIブームは失望の連続

東大大学院教授の松尾豊先生は、

ディープラーニングの登場では、人間の仕事は奪われないと思っていたが、ChatGPTの出現で、本当に人間の仕事は奪われるかもしれない。と思うようになった。

とNHKサイエンスゼロの「博士の20年」という記事野中で発言しています。

この番組で、松尾先生は、

この20年は「AIが動き出した20年」と言えるほどインパクトが大きかったですが、“これから”ですよね。これまでは社会的な変化という面では、顔認証ぐらいしか大きな変化はないんですよ。自動運転もまだ実用化されていないですし。だけど、これから「相当大きな変化」が起きると思いますね。インターネットができたときよりも大きな変化が来るというイメージを持っています。

それは、ChatGPT(※1)のような、Transformerを用いたAI技術が、いい線をいっているからです。GPT-3(※1)が出てきた2020年くらいの時点でも、「相当ヤバい」ということが分かっていましたが、ChatGPTが最終的にダメ押ししたというか。まだ完璧ではないんですけど、相当なところまで行きますね。ChatGPT登場によってAIが明らかに世の中を変えることが確定してしまったので、僕は今年から「第4次AIブーム」と言ってもいいと思っています。

中略

ただ、Transformerなどの新たな技術は、おそらく人々の想像を相当超えてきます。今までは、「AIに仕事を奪われる」という意見に対して、僕は「いやいや奪われないよ」という意見だったんですけど、もう最近の技術を見ていると、「いやいや今度は本当に奪われますよ」みたいな、そういう感じになってきましたね。今までと言っていることが逆なんですけど。

松尾先生の言われていることの背景には、これまでのAIブームの熱湯と失望の歴史が感じられます。

というのも過去の第1次AIブームから第2次AIブームまでは、期待と失望の歴史でした。

少し振り返ってみましょう。

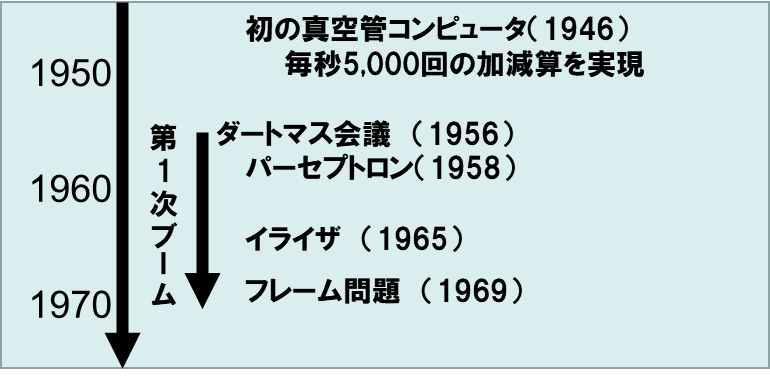

第1次AIブーム1950年代

最初のブームは、第一次ブームといわれる1956年のダートマス会議で「考える機械の作り方」が議論された頃に始まりました。しかし、1969年に「フレーム問題」が出てきてAIの限界が見えてくると冷めてしまいました。

フレーム問題とは、人工知能における重要な難問の一つで、有限の情報処理能力しかないAIに、あらゆる可能性をAIにプログラムすることは、物理的に不可能だということに気付いた点です。この点は今のAIでも解決していません。また人間も同様に処理できない問題です。しかし、第1次AIブーム当時のマシンスペックが低かったこともありブームは一気に冷めていきました。

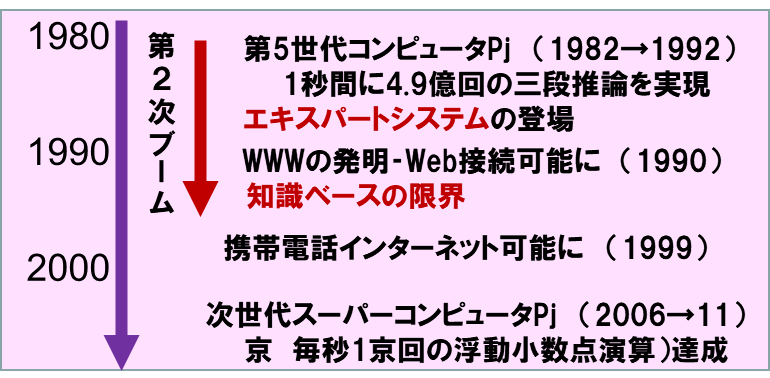

第2次AIブーム1980年代

第2次ブームは、1980年代に「エキスパートシステム」の登場で沸騰しました。たとえば、伝染性の血液疾患の患者を診断する「マイシン」などが話題になりました。しかし、知識データの入力などの限界が見えてきて1990年辺りで萎んでしまいました。

第2世代では、ハードのスペックは大幅に向上しましたが、データー入力はまだ人に依存していました。たとえば、「エキスパートシステム」を構築する場合、「知識ベース」を構築しないといけませんが、その作業は、専門家へのヒアリングをしてデータ化し、そのデータ入力をしますが、時間がかかりすぎることや、そのデータの更新をどうするかなどの課題が出てきて期待は落胆に変わり、第2次AIブームも冬の時代に戻ってしまったのでした。

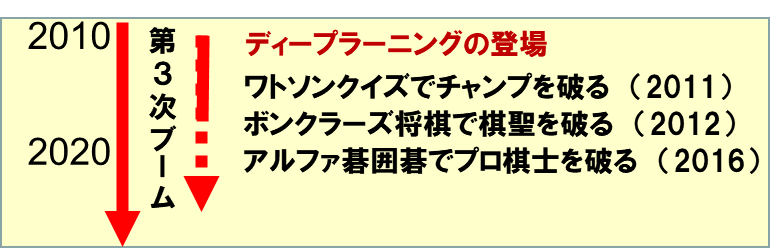

第3次AIブーム2010年代

ディープラーニングの出現で、第3次AIブームが始まったのが2010年代です。

沢山の情報をディープラーニング技術で学習させることで、クイズ王や将棋や囲碁のトップクラスの相手を打ち破れるくらいに進化しました。

ディープラーニング(深層学習)は、人間の脳神経のニューラルネットワークを模して、深く階層化した情報処理を行う方法です。

インターネットの普及とデータ通信技術の発展により、テキストデータだけでなく、音声や画像などのビッグデータ(膨大な情報)が集まるようになりデータ入力の不安はほぼ解消しています。

第3次AIブームをAIの真の夜明けとすると、今回の第4次AIブームの幕開け?で、実用化・普及の段階に入ったかも知れないと言われる次第です。

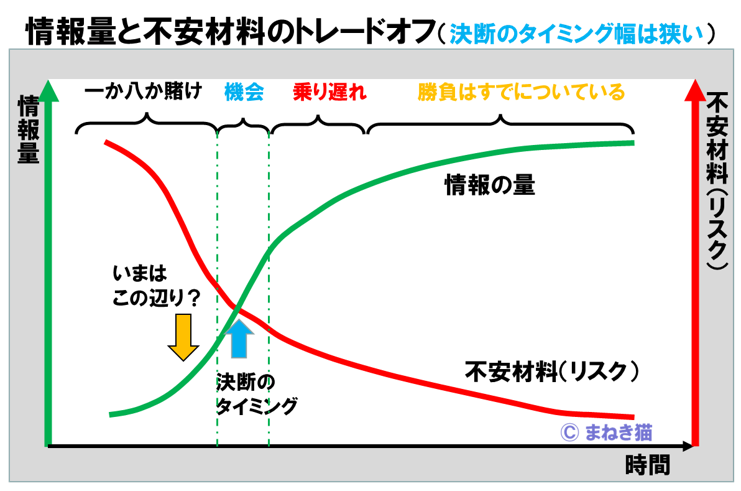

今回の第4次AIブームが、プラトー現象の谷を越えられ成長するのかが問われることになります。

ChatGPTの出現を特集した番組では、早くこの技術を修得しビジネスに活かした企業が次世代の勝者になるような言い方をしています。

しかし、その点は過去の例からかならずしも当てはまりません。ゲーム市場でファミコンで成功した任天堂や、PCのOSで勝利したMS-DOSなどいずれも先行者ではありませんでした。こうした例は、AppleのiPodなど事例に事欠きません。

今回のChatGPTのようなAI技術もプラトーの谷を乗り越え、普及のタイミングを見定めることが、利用者となる私たちには大切だと感じています。

3.おわりに

何日か溜めていた映像や記事を読み返しながらAIに関わる情報を整理してみました。

人工知能の進化で、人間が行う仕事の質が変わっていくことは確実でしょう。

人工知能が人がやっていた非生産的な大変な仕事を代行してくれると考えると、未来は明るくなります。たとえば、4Kといわれる仕事へのニーズは高いもの、なり手が少ない状態が慢性的に発生しています。また、少子高齢化で労働人口の変化もこれから大きくなります。こうした仕事に人工知能やロボットが担える余地があることは明白です。

とはいえ、今回のAIブームが失望に変わる可能性もあります。大規模言語モデルがこの谷を乗り越えるか観察していきたいものです。

そして、AIの進化の中で、使う人の仕事のスキルを高めておこうと思います。

例

・テキストエンジニアリングスキルの向上(問いを磨く)

・未経験な出来事の将来方向を考え判断する力

・感動を伝えられる人間性の醸成

時間が取れたらAIブームについて、観察の様子を記事にしてみたいと思います。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

こうした記事もいかがでしょうか?

終わり