未来予測

色々なデータを集めて「ちょっと先の未来が見通せたら」と、あれこれ遊んでいます。その見通すヒントに、「現在の中に未来への萌芽が潜んでいる」というマルクハーンの言葉にあります。そのヒントが規則性です。メモしたことを記録がてら、徒然に書いてみました。良かったらお付き合いください。

1.未来を知る手がかり

データを詳しく観察すると、規則性や繰り返しを見つけることができます。こうした事象が見つかると過去の経験が役に立ちます。一方で、デタラメに起きていることは、予測には適さないことは自明です。

そして、規則性を見つける参考になるのがマルクハーンの言葉です。

「未来はある日突然に来るものではなく、

現在にその兆しがある。

未来を知らんとするもの現在を凝縮すべし。

現在の中に未来への萌芽が潜んでいるから。」

素敵な言葉です(^^)

ならば、その現在からどう未来の萌芽を見つけるか知りたいものです。

しかし、未来は予測できないとする意見も多いです。たしかに予測がしやすい人口動態でも、10年先の予測は当たらないと言われています。天気予報もコンピュータの性能向上でやっと直近の予測精度が当たるようになった程度です。

とはいえ、未来の方向性くらいは嬉しくありませんか?せっかく未来の萌芽は、今に潜んでいるとマルクハーンは言っているのですから…。

そうであれば、

それらを見つけて紡ぎ合わせることで、

未来像を描いてみたい。

メカニズムを読み切り高い確率で予測してみたい…(^_^;)

なんて思ってしまいます。

(そのために、色々なデータを定点観測しているのですが…(^_^;))

さて、

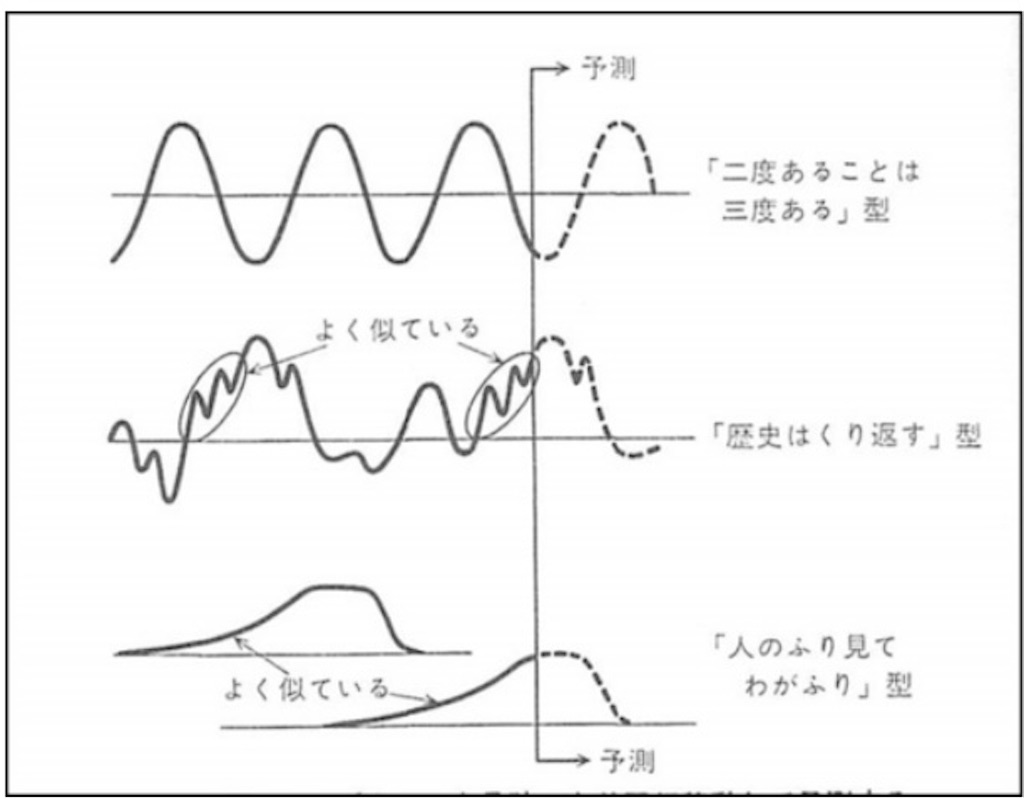

こちらが規則性について端的に説明している本の抜粋です。

出典:予測のはなし 大村平 p.219より

この大村平先生の本は、だいぶ前に書かれたものですが、私にとってのバイブルです。

未来を知る規則性は3つだそうです。

・二度あることは三度ある型

・歴史はくり返す型

・人のふり見てわがふり型

では、1つひとつ見ていきましょう。

二度あることは三度ある型

こうした循環サイクルは、自然界に多く存在しています。

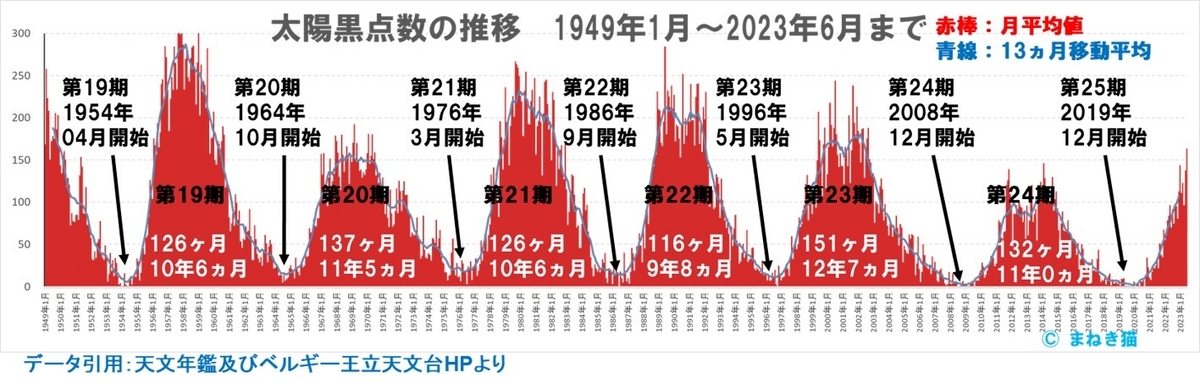

典型的な例が太陽黒点の増減です。

太陽の黒点は約11年の周期で増減しています。

自然界にはこうした規則的に変化する現象が多く知られています。私たちが住む地球も公転軌道や自転の傾きなどが周期的に変化しています。

この3つの現象は、ミランコビッチサイクルと言われているものです。これらの変化が、気象などに影響していると言われていますが、まだ仮説の段階です。もっと理解が進むといいのですが…

太陽黒点のことは、こちらに詳しく書いています。

歴史は繰り返す型

「歴史は繰り返す型」の事例は、経済活動によく見られます。

典型的な景気循環サイクルが以下です。

・キチンの波

約40ヶ月(約3.3年)在庫の増減を原因とする循環サイクル

・ジュグラー・サイクル

約10年を周期とする設備投資循環とも言われる循環サイクル

・グズネッツの波

約20年を周期とする建築活動に見られる循環サイクル

・コンドラチェフの波

約50年を周期とする長期景気循環の波 景気循環の代表的理論

こうした景気循環の周期は、実は太陽の黒点増減との関係しているという説があります。かつてのユダヤ人はこうしたサイクルを活用していたとも言われます。色々な研究者が「ああでもないこうでもない」と未だに議論が続いています。

その中で、太陽黒点の約55年の増減サイクルとコンドラチェフの波(サイクル)が一致していると主張したのが吉村先生です。

なんとなくですかね~。なかなか判断が難しいです。

サイクルの類似性を見極めるのは、もう少しデータが集まらないと駄目でしょうか?こちらもまだ仮説の段階です。この説からすると、次は2023年代に景気変動の波が訪れるかもしれません。

太陽黒点と株価などのお話しはこちらからどうぞ

人のふり見てわがふり型

さて、この「人のふり見てわがふり型」は、商品のサイクルによく見られます。

たとえば、かつての家庭用TVゲームの売れ筋ゲーム機の世代交代が典型的な例です。

家庭用テレビゲームの、最初のヒット商品はファミリーコンピューターでしたが、スーパーファミコン、プレイステーションと続くヒット商品の売れ方の推移がよく似ていることが知られています。

こうした販売のカーブは、S字カーブとも言います。

S字カーブは、新しい製品や仕組みが生まれて、世に認知され行き渡って衰退するまでの様子を表したものです。そして、このS字カーブを応用することで、ちょっと先の未来を想像しやすくなると言われています。

招き猫が書籍を参考に独自に作成

こちらは、カラーテレビとVTRの普及率の事例です。

カラーテレビの本放送が開始されたのは1960年です。発売当初は価格も月給の何10倍もするもので、車より高い高値の花でした。しかし、1965年に14型カラーテレビが14万円と、1インチ1万円になったことや、1966年に新三種の神器と呼ばれステータス品の購入がブームとなったことなどによって普及が加速しはじめ、1975年に普及率90%まであっという間に駆け上って、各家庭に1台という時代になりました。

普及カーブが、みごとなS字カーブを描いています。

VTRの普及曲線も、多少の乱れがありますがほぼS字型のカーブを描いています。

もう一つ例を見てみましょう。

テレビ放送の記録技術は、カセットテープを使ったVTRの時代から、DVDやBRレコーダーといったディスクへの記録、そしてHDDストレージに世代交代しています。こうした技術の進化も、S字カーブの法則に沿っていると言われます。

今は、サブスクが主流ですね。

S字カーブによると、新技術が誕生し成長し成熟した頃に、次の新技術が誕生しパラダイムシフトを起こすという法則です。

この推移を1つの製品のライフサイクルとして示したのが、製品ライフサイクルです。各段階の特徴は以下のように説明されることが多いです。

この製品ライフサイクルの成長期の段階の特徴に、新規参入者が急増し激しい競争状態になることや、衰退期には、売上が減少し、競争者が脱落していくことが観測されています。

こうした変化の規則性を読み取り、未来の萌芽を見つけられる可能性があります。

2.S字カーブで国の栄枯衰勢も

今の覇権国は、アメリカですね。名目GDPでも、1番になっています。

そのアメリカも、2020年にコロナ禍でGDPが減少しました。しかし、その後の回復は驚くばかりです。

一方日本は、2009年までは日本が2位でしたが、中国に抜かれて3位になっています。直近のGDPも芳しくありません。

さて、日本を抜いた中国は2019年のコロナ禍も乗り越えましたが、2022年は芳しくありません。一帯一路の不良債権問題や人口減少期に入ったこと、アメリカなどの規制の影響もありそうです。2023年はさらに悪化するという予想もあります。

ただこうしたグラフを見ていても中々状況が読み取れません。

そこで、経済成長を類推する方法に、1人当たりGDP購買力平価の世界平均の倍率推移というものがあります。

こちらは10年ごとの推移なので直近はまだ書かれていません。

1000年から2020年までの推移です。この推移から、覇権国の移り変わりが見て取れます。1人当たりGDP購買力平価の倍率の首位が、

オランダ→イギリス→アメリカ

と変化していますが、これが覇権国の変化と一致しています。

アメリカは第2次世界大戦後から、現在まで長期間にわたって1位を保っています。

アメリカが、2位の国を叩くのが上手いからだと、言われています。

かつて、日本はGDP2位にあり、1970年から1980年代には「ジャパン・アズ・No.1」と言われるような勢いのあった時代がありました。もしかしたら覇権国になっていたかもしれない。そんな幻想もありました。

しかし、1990年後半にバブル崩壊後以降右肩下がりとなってしまいました。ライフサイクルから見ると、日本は成熟期から衰退期に移行しているように見えます。色々な意見はありますが、アメリカにしてやられたというのが専門家の見解です。

そのアメリカも今、下降線を描いているように見えます。とはいえ先ほど見たように直近の名目GDPがふたたび増加していました。アメリカは下降傾向に入ると、勢いのある国を叩いて再加速し上昇サイクルに入る…そんなやり方で覇権国を維持しています。今はC国がその対象でしょう。

そんな事情やデータを見ながら、2030年の順位がどうなっているか予想してみるのも良いかもしれません。

なお、GDPの情報は、以下のサイトを参照しました。

3.おわりに

今回は、未来を予測するための規則性について徒然に書いてみました。

気象変動や株価の推移、商品のヒットの予想などに活用することを目指しています。

皆さんも何らかの方法でトライしてみたら如何でしょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

終わり