問題解決の基礎

問題を論理的に書く方法について、三角ロジックやトゥールミンモデルを用いてご紹介します。

もし、上司から

「問題をもっと論理的に説明して」

などと言われて困っている方は、お付き合いください。

作成2018年12月21日 更新2022年1月26日

1.論理的な問題記述の方法

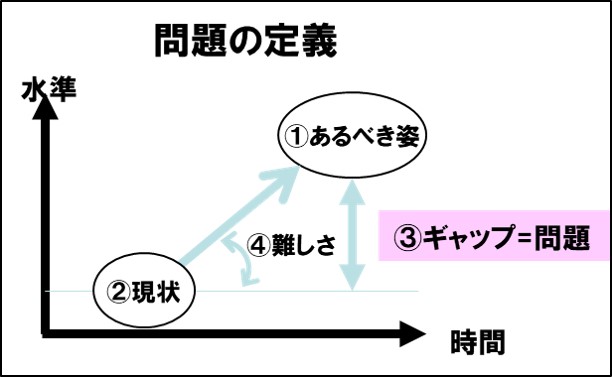

まず、問題の定義を確認しておきましょう。

問題とは、

「あるべき姿」と「現状」のギャップ(差)

を言います。

定義から、問題を考えるポイントが4つあることが分かります。

①:「あるべき姿」を具体的に描くこと

②:「現状」を「あるべき姿」と対比して書く

③:キャップを示すこと

④:難しさを時間や仕事量から把握する

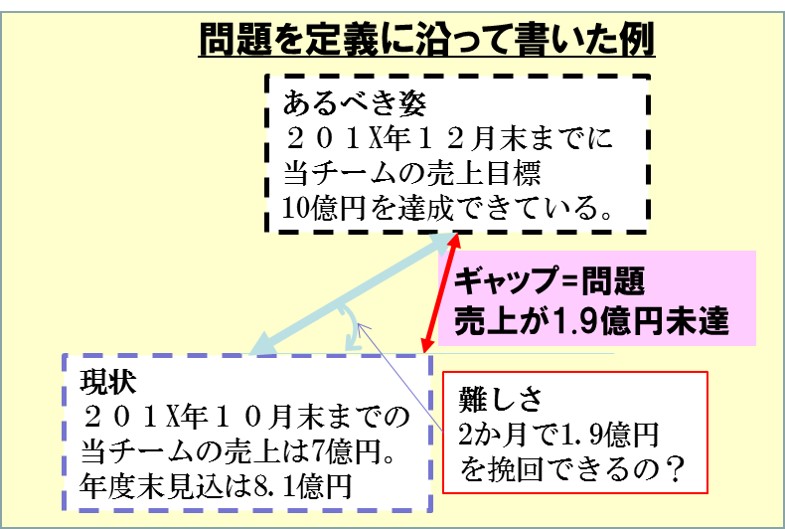

事例を見てみましょう。

①あるべき姿:

201X年12月末までに、当チームの売上目標10億円を達成できている。

②現状

201X年10月末までの当チームの売上は7億円。年度末見込は8.1億円

③ギャップ=問題

売上が1.9億円未達(の見込)

④難しさ

2か月で1.9億円を挽回できるの?

「問題をこんなに長く書くことはないよ」

という声が聞こえてきそうです(^^;

そうですね。

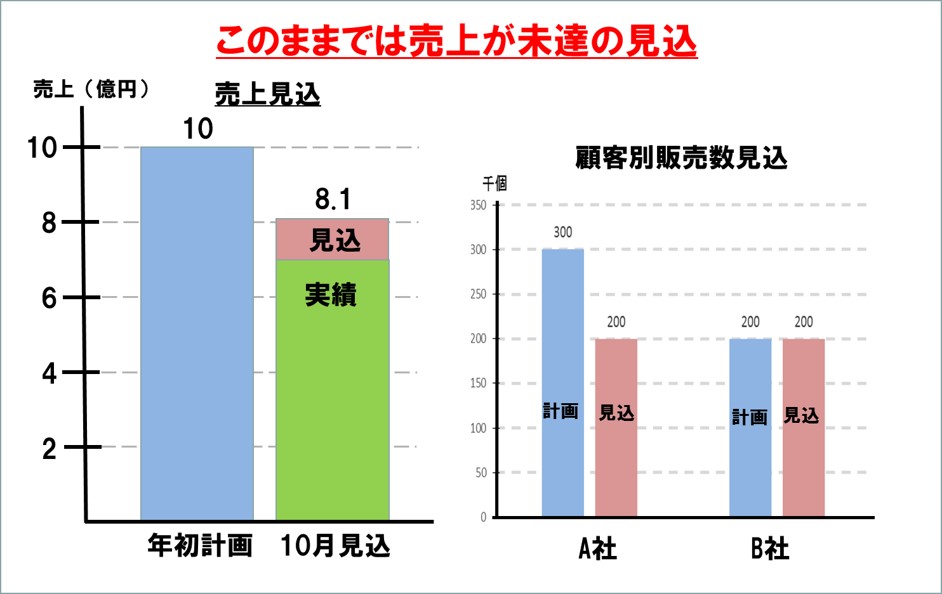

会議のプレゼンではこんな感じでしょうか?

「このままでは売上が未達の見込」

と、伝えたいポイントをリードインに書かれている例が多いかと思います。

こうした問題の省略表現は、

語用論的規則の、

「寛容の原則」

によるものです。

寛容の原則とは、「発言者の言葉が嘘と言えないときは、なるべく真となるように解釈すべし」という原則です。

限られた文字や言葉で伝えなければならない世界では、何らかの省略が必要なケースが多いので重要な原則といえます。

そのため、

「参加するメンバーが共通の認識を持っている事項は省略を許容する」

ことになります。

参照:論理学入門 三浦俊彦著 p.21から

論理学入門 推論のセンスとテクニックのために (NHKブックス)

- 作者: 三浦俊彦

- 出版社/メーカー: NHK出版

- 発売日: 2000/09/22

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 3人 クリック: 21回

- この商品を含むブログ (15件) を見る

たとえば、友達同士なら、

誰かが

「ねえ、行こうよ~♡」

というだけで、どこにどうやって行くかが了解されたりします。

長々と

「いまからナイトの××ランドに、電車で行って△△しない?」

なんて言いません。

背景が共有され、仲間の意思疎通が図れているから思いっきり省略しています。

一方、

あなたがこれから伝えようとすることが、その相手やメンバーと共有できていないときはどうでしょうか?

きちんと伝えないと理解してもらえません。

さきほどの、

上司から

「問題をもっと論理的に説明して」

と言われたのは共有ができていないからだと推察されます。

そのため、認識の共有から始めなければなりません。

つまり、定義に沿ってきちんと書くなり話すなりして伝えていく必要があります。

もう一つ、

問題解決のプロセスは、論理的に取組むことで効果的・効率的に進められます。

問題設定の場だけでなく、それ以降の問題解決の各ステップでも、定義に沿って内容を確認できるようにしておくとよいでしょう。

余談:問題の定義は、数学者で戦略思考の始祖アンゾフが「ギャップ分析」として考えたものが広まったようですが、同時期にこうした問題定義が多く提案されており、だれの発案かは定かではないようです。

アンゾフ 数学博士 1918-2002

軍事用語だった戦略をビジネスの世界に持ち込み、「ギャップ分析(To-be As-is)」「3Sモデル」「アンゾフマトリクス」「コアとなる強み」「ポートフォリオ」「シナジー」などの概念提唱や、多角化を成功させる4つの要素を指摘するなど、多くの功績を残す。ほとんどの戦略コンセプトは、アンゾフによってその原型が生み出された。参照:経営戦略全史 三谷興宏治著

2.三角ロジックとは

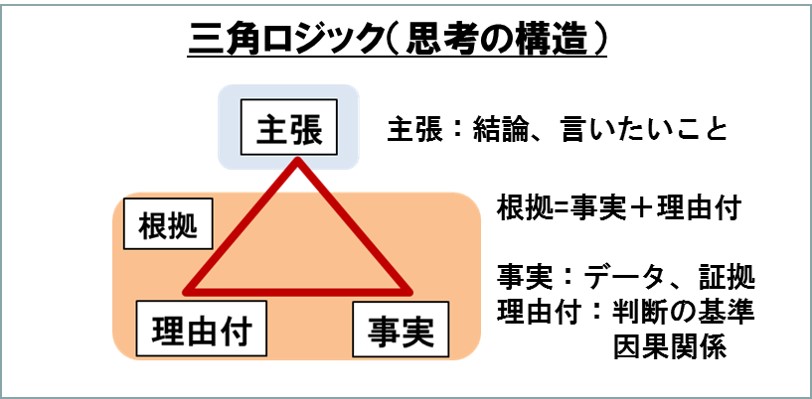

問題設定が、論理的な思考であるための要件は、三角ロジックから説明できます。

三角ロジックをご存じの方も多いと思います。

主張として自分が言いたい結論を説明するにあたり、根拠として、事実と理由付を用いた論理の三角形をなす

ことからこのネーミングが使われています。

注:この三角ロジックは、松本道弘氏が提唱されたものです。

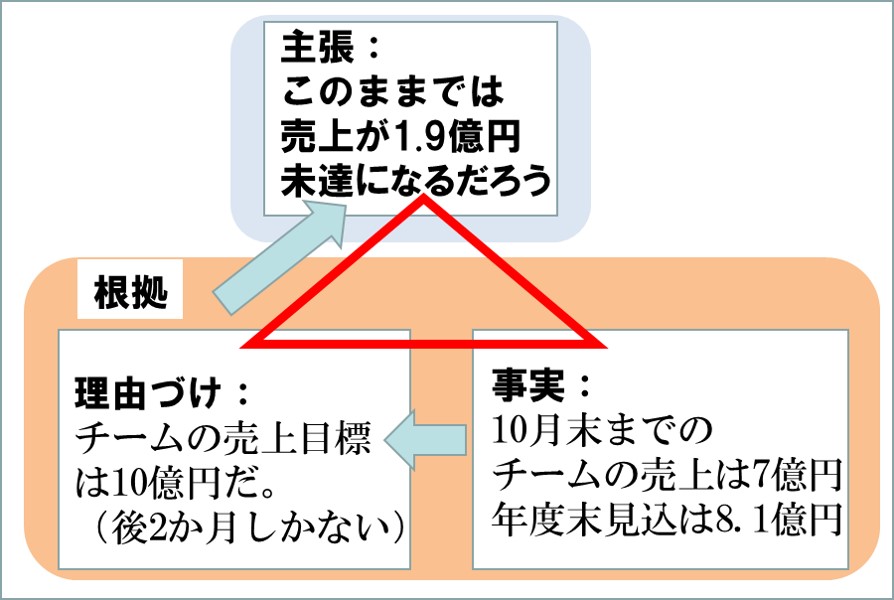

たとえば、

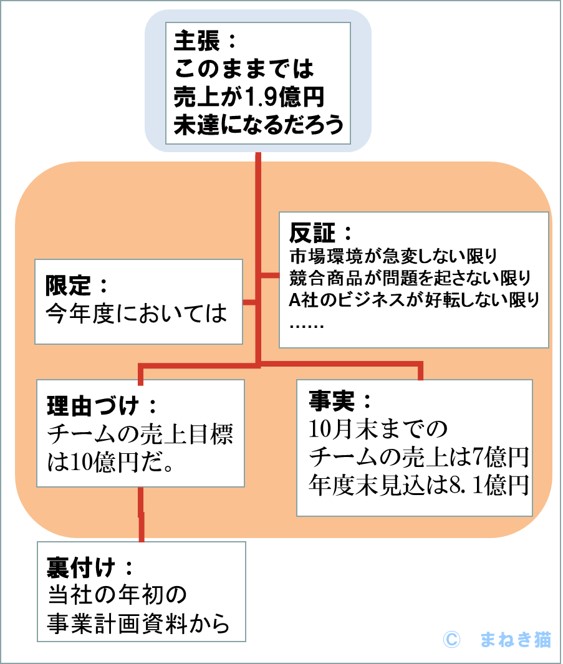

さきほどの「売上が1.9億円未達(の見込)」

を三角ロジックで書くとこうなります。

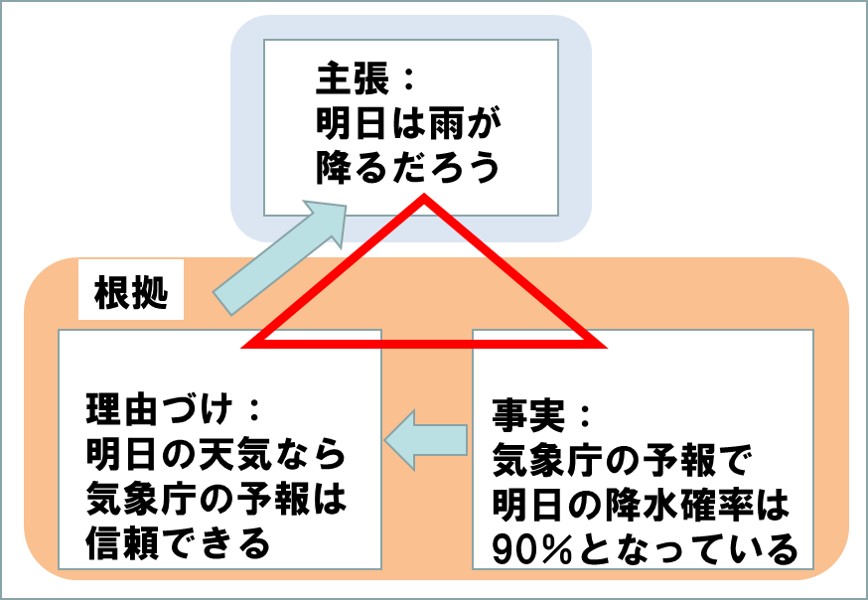

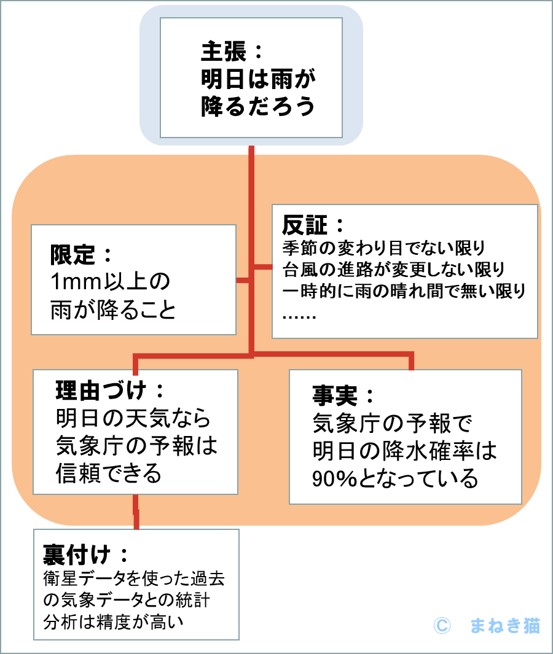

もう1つ会話の例もお見せしましょう。

え、

明日の天気予報はあてにならないから、この論理は納得できない(^^;

寛容の原則で受け入れてほしいところですが、

良い点をご指摘されています。

三角ロジックは、とても便利ですが、論理的には不完全な部分があります。

その話は次のトゥールミンモデルで確認させてください。

このまま、もう少しお付き合いください。。

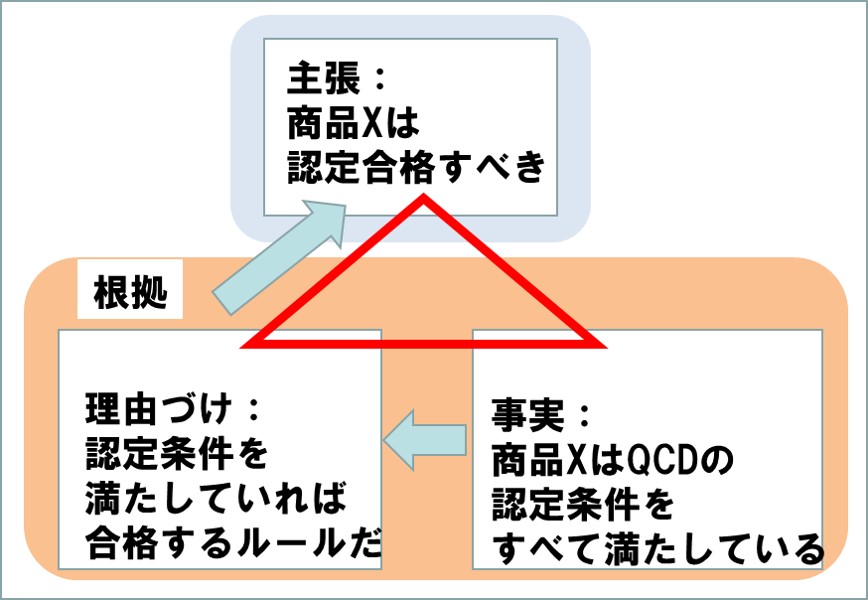

では、もう一つ例をご覧いただきましょう。

設計を担当しているAさんは、商品Xの認定審査で上のように主張しました。

こうした説明なら合意できそうですね。

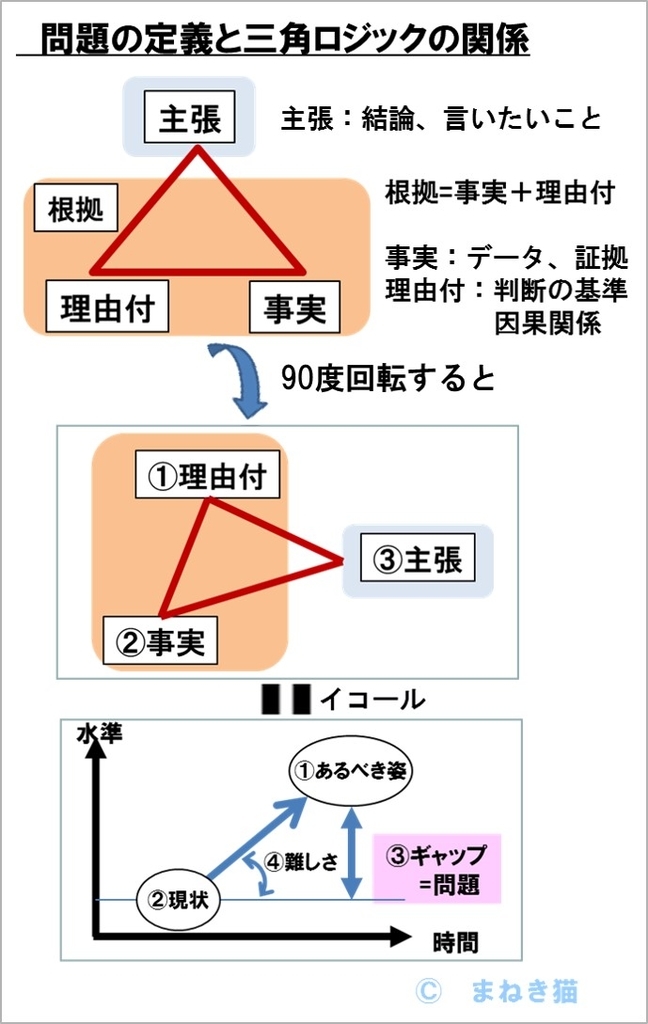

話を問題の定義に戻します。

問題の定義は、三角ロックを90度右回転すると

①理由付=①あるべき姿

②事実 =②現状

③主張 =③ギャップ(問題)

と同じ構造を持っていることがわかります。

このように、いま主流になっている問題の定義は、三角ロジックが持つ論理的な思考の構造と同じだとわかります。

では、次により論理的な構造を持つ「トゥールミンモデル」を確認してみましょう。

3.トゥールミンモデルとは

トゥールミン・モデルは、イギリスの分析学者トゥルミンが議論の論理的な構造を6つの要素から説明したものです。

三角ロジックは、その「トゥルミンモデル」から、主張・事実(証拠)・論拠(理由付)の3つに要素に絞って構成したものでした。

つまり、トゥールミンモデルの簡易版として普及したものです。

そのため、より厳密に論理的な説明をする上では、「トゥールミン・モデル」を使い、三角ロジックからさらに3つの要素を加える必要があります。

6つの要素をご説明します。

①理由付=①あるべき姿

②事実 =現状

③主張 =③ギャップ(問題)

は、すでに説明した部分ですね。

お分かりかと思います。

残り3つの要素を説明します。

④反証 ~でない限り、例外

主張は、かならず反論される要素を持ちます。

問題作成時点で既に考慮したこと、あるいは留意したことを示します。

さきほどの、

「売上が1.9億円未達(の見込)」

の問題記述の例で書いてみましょう。

外的要因:市場環境が急変しない限り

競合商品が問題を起さない限り

A社のビジネスが好転しない限り

内部要因:新たな対応をしない限り

生産が不具合を起こさい限り

期中に計画を変更していない限り

反証は、例外事項なので色々な可能性から際限なく出てきます。

天気予報の例もこの反証からですね。

ですので、反証されそうな部分は先に書いておくと相手は反論の余地が無くなります。

⑤限定 確からしさの程度、主張の説明範囲

一般的 :このままいけば

売上の例:今年度においては

⑥裏づけ: 理由づけの正当性を支える要素

一般的 :法的要求事項、社内規則

ルール、世間常識

売上の例:当社年初の事業計画資料から

④反証は問題解決における要素にもなるものが含まれます。

⑤限定や⑥裏づけは、さきほど説明した「寛容の原則」から省略されることが多いものです。

売上の例を図にまとめ直してみました。

おまけに天気の例も書いてみました。

いかがでしょうか?

4.問題の背景を知る

ご覧の通りここで示した問題の定義は、分かりやすく論理的ですが、省略されている要素があるため、論理の完全性としては十分とはいえません。

もちろん、寛容の原則に従い了解されている部分があることから省略しているケースも多いのですが…

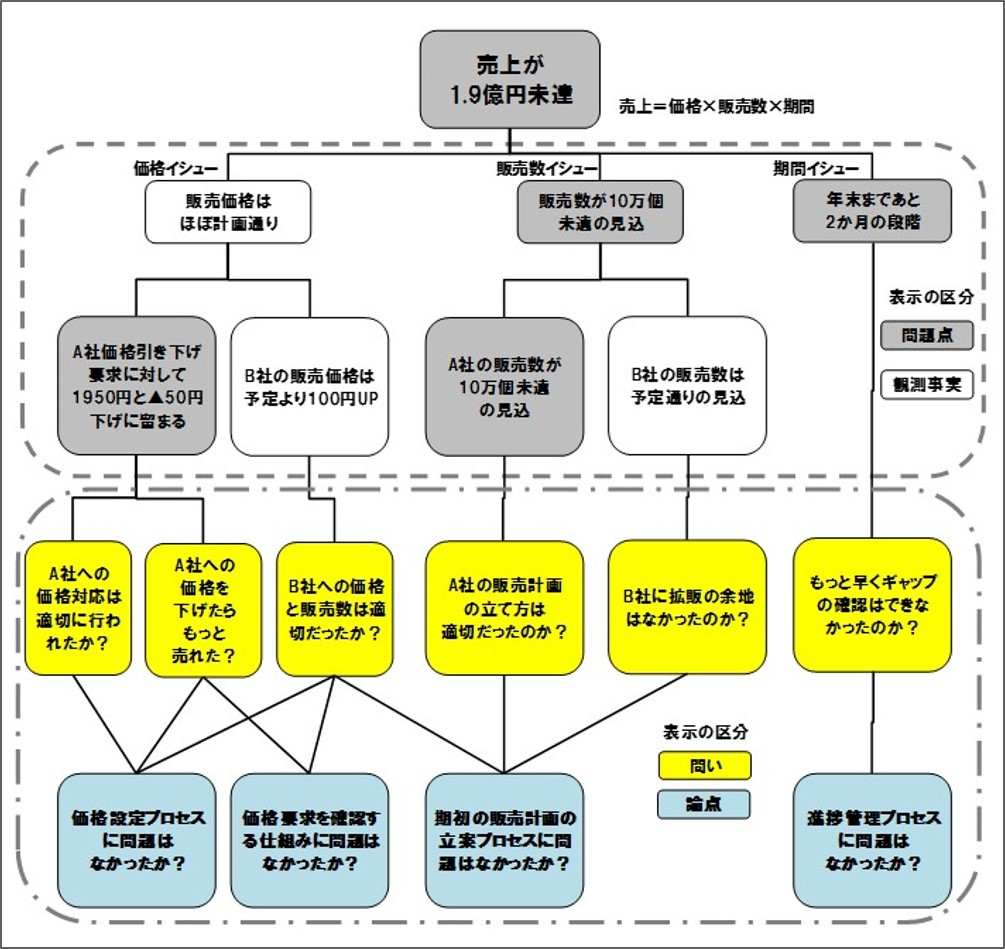

しかし、問題を紐解く上で、どの点から問題を再定義するかを明確にしておく必要があります。

トゥールミンモデルを参考にして、問題の定義を再構築すると以下のようになります。

いままで、ブラックボックス化していて、暗黙化していたり、省略していた点を明らかにすることは、問題解決をしやすくできるでしょう。

起きている問題の背景を振返り活動の計画や活動そのものの事実の相互関係を明らかにすることが解決の早道になったりします。

活動の結果(現状)は、その活動を行った活動の基準として、たとえばどんな計画やルールに沿っておこなったのか、あるいはその計画やルールに対して実施の活動はどのようだったのか活動のプロセスの事実を振返り、その相互関係を整理することとなります。

また、こうした活動の基準を進める上で、どんな制約条件があったのかも明らかにしておくことが解決策の選択にも影響します。

そして、「活動の基準」や「活動の事実」、「制約条件」、「予期せぬ事象」は、すべてが既知な情報ばかりではなく、未確認の情報や不完全な情報となっている部分があります。

こうした未知の情報を総称してブラックボックスと呼んでいます。

ブラックボックスの中身を理解し何が未知であるかを認識し、問題発生の原因にせまる問いや仮説を立てることが、問題発生の背景を理解する上で有効です。

また、事実関係を整理することで問題を紐解く糸口を得ていくことになります。

ブラックボックスの事実関係の整理は以下のステップが有効です。

①収集できている事実関係を関係図(系統図)にまとめる

②ブラックボックスの中身を各要素で把握する

③把握した各要素の裏付けを取る

④整理した関係図と裏付けから問いや仮説を立てる

さきほどの「売上が1.9億円未達(の見込)」でしたら、こんな系統図にまとめてみることになります。

5.まとめ

・問題とは、「あるべき姿」と「現状」のギャップ(差)

・問題の表現は、「寛容の原則」で省略表現されているときがある

・問題設定が、論理的な思考であるための要件は、三角ロジックから説明できる

・三角ロジックは、論理的には不完全な部分がある

・より論理的な構造を持つなら「トゥールミンモデル」

・トゥールミンモデルを参考に、問題の定義をより倫理構造化できる

・問題発生の背景を知ることで、問題解決がよりうまく進む

最後まで読んでいただきありがとうございました。

読者登録やブコメ、☆などご訪問の足跡を残していただけると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

終わり