今回は、STEP2 課題設定までの作業をご紹介します。

前回は、STEP1として、KPT法による振返りと問題仮説の設定までをご紹介しました。実際に作業した結果の成果物が、上のポストイットが沢山貼られたシートの写真になります。

さて、

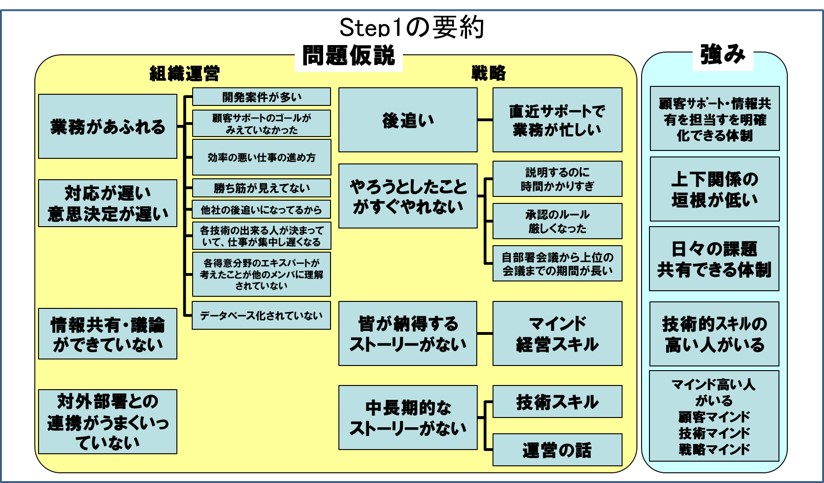

STEP2時の説明用に、上図の生データの内容を要約しておきます。それが、下の図になります。他の準備作業も多いのですが、もっとも大事な作業です。

(公開できるよう表現を少し変更しています)

注:今回のブログは、説明文を減らしてみました。前回のブログは文字が多すぎてお読みいただくのが大変だったのではないかと反省しています。その分、図を多くして雰囲気を感じていただくことに重きを置いてみました。どちらが、反応が良かったか公開後に振り返ってみたいと思います。興味のある方は、図を見ながら、説明文も読んでいただけるとうれしいです。

いよいよ、STEP2の当日です。

今回は、都合で、午後1時から5時まで行うことになりました。4時間で結果をださないといけません(^_^;

さっそく、スタートです。始めに進め方を説明します。

① 前回のおさらいと現状と問題仮説などを共有します

② あるべき姿を議論します。

③ あるべき姿と問題仮説から問題の再焦点化を行います

④ 再焦点化された問題から課題を議論します

⑤ 課題からCTQ(改善計画)を作成する分担を決めます

① 前回のおさらいと現状と問題仮説などの共有

準備したSTEP1を要約したシートがここで役に立ちます。

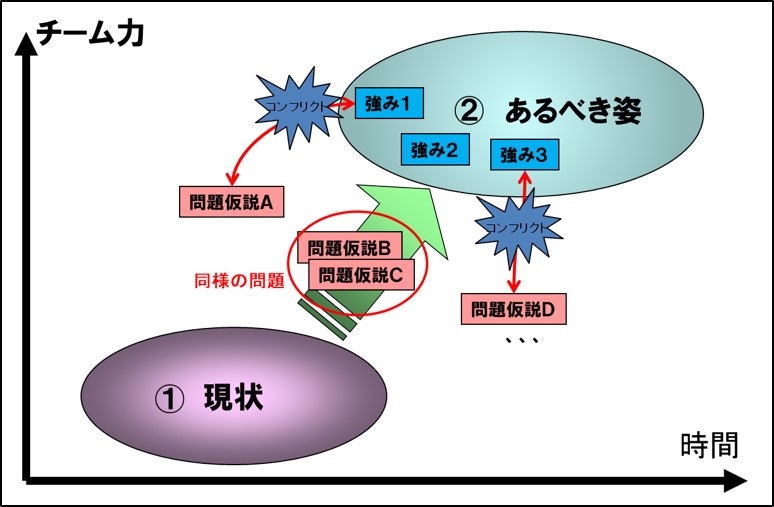

そのとき、上図も使って問題仮説などの位置づけも説明します。進め方の理解を深めてもらいます。作成した問題仮説は図のように強みと問題仮説がコンフリクト*を起こしている部分や、似たような問題仮説が複数書かれていたりしています。そのため、問題仮説を議論のスタートにしてあるべき姿を描き、そこから改めて問題を再設定する「問題の再焦点化」をしてもらいます。話し合うことを絞ることや活動の優先度を決めていくことにもなります。

*コンフリクト:2つ以上の状況が対立や衝突している状態を言います。

この例では、強みなのに、問題がある状態と対立していることを表しています。

説明が終わったら、さっそくサブチームに分かれて作業に入ってもらいます。

② あるべき姿の議論

前回のSTEP1で、話し合いの仕方を経験しているのでスムーズに進んでいきます。

さて、

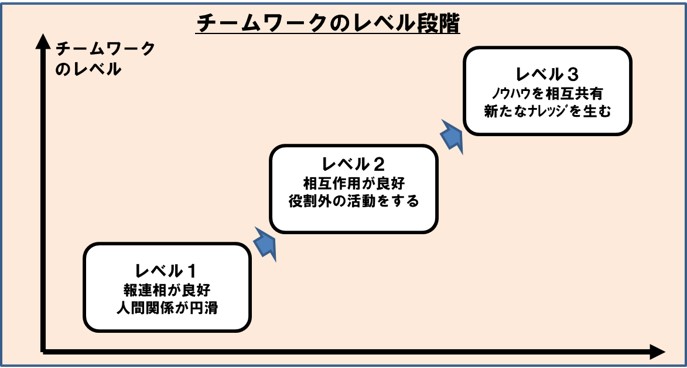

チームワークのレベルは、以下のように段階を踏むと言われています。自分達のチームがいまどの段階かを考えながらあるべき姿を自分たちの言葉で設定してもらいます。

たとえば、いまがレベル1ならレベル2を目指すための「あるべき姿」を描いてもらいます。いきなり、レベル3にジャンプすることは、多くはうまくいかないものです。

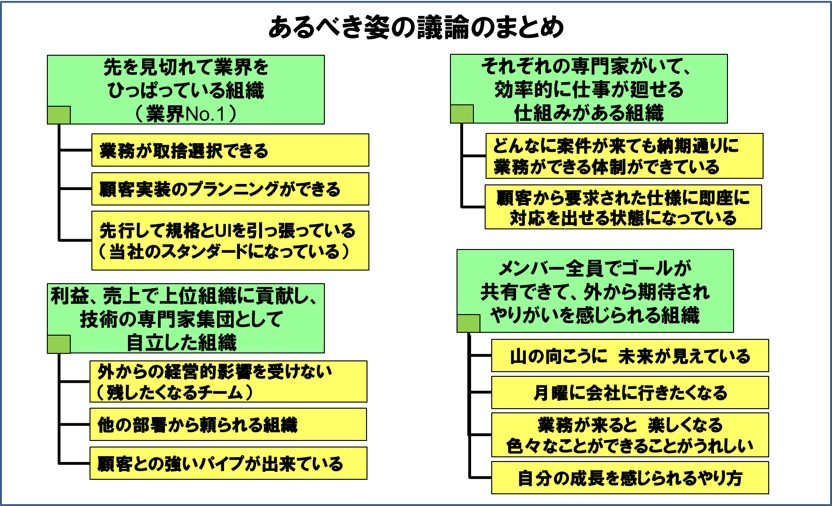

議論も終わり、「あるべき姿」が以下のようにまとまりました。

4つの視点から描かれています。

これを元に、問題の再焦点化の作業に入ってもらいます。

(このシートも公開できる程度に内容を修正しています)

③ あるべき姿と問題仮説から問題を再焦点化

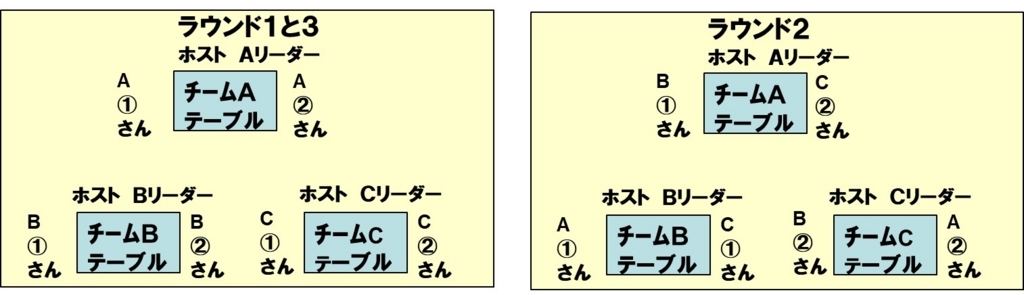

再焦点化では、「ワールドカフェ」という議論の方法を使いました。

「ワールドカフェ」とは、「カフェ」で行なうような、オープンで自由な会話を通してこそ、活き活きとした意見の交換や、新たな発想の誕生が期待できる、という考え方に基づいた話し合いの手法のことです。

簡単に進め方をご紹介します。

(ここでは、課題ということばを使っていますが、話し合うテーマとご理解ください)

「ラウンド1:「課題」の探求をする」

・各テーブルの中で、「課題」ついて自由に話し合いを行い、探求をします。

・気づいたこと、発見したことなどを、自由に敷いてある模造紙に落書きOK

「ラウンド2:アイデアを他花受粉する」 *他花受粉については、下で説明

・「ホスト」をテーブルに残して、他の人は、他のテーブルに移動します。

・「ホスト」は、ラウンド1でどんな話があったかを、そのテーブルに来てくれた

人と共有し、それを聞いた方も意見を述べて、探求を深めます。

「ラウンド3:持ち帰って統合する」

・最初のテーブルに戻り、ラウンド1、ラウンド2で得られた発見や気づきを

共有し、話し合いを深め、まとめをし発表の用紙を作成します。

参考図:人の移動のイメージ

「他花受粉」についての説明

・ミツバチによる「他花受粉」とは

①花から花へ、花粉を体につけて飛び回る

②花粉は、どんどん拡がっていく

③異なる遺伝子が出会い、新たな種が生まれる

⇒ワールド・カフェでは・・・

自分が最初に話したテーブルでのアイデアが、この「他花受粉」のように、どんどん他のテーブルへと拡がり、交わり、新たな発想が生み出されるワールドカフェの仕掛け

作業の様子に戻ります。

各ラウンドをおよそ30分で進め、延べ90分かけて話し合いとまとめをしてもらいました。また、その結果を3つのサブチームから発表してもらいます。

その後、課題設定のために再焦点化された問題から、3つを選びます。

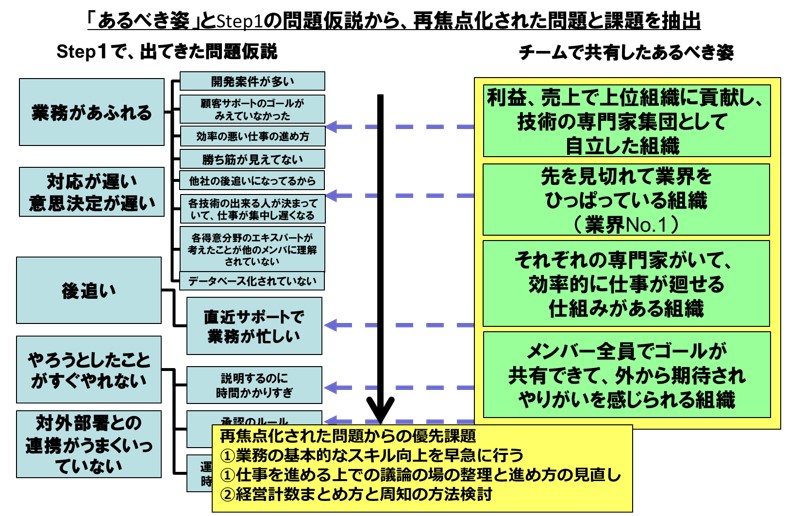

④ 再焦点化された問題から課題を議論

同様にグループで再焦点化された問題から課題を話し合ってもらいます。

作業はワールドカフェ手法を用いて進めます。

話し合った結果の要約を1枚ご紹介します。(公開可能なように編集しています)

こうした作業をする良いと思う点は、2つあります。

・メンバー全員で話し合うので、課題が出てきた背景や意図が共有できる。

・メンバーが「言うことは言ったし、聞いてもらった」と感じてくれ合意しやすい。

自発的に計画を作成してもらうためのベースラインが整います。

⑤ 課題からCTQ(改善計画)を作成する分担を決める

ここまで来たら、あとは、分担を決め、活動計画の作成方法を説明して終了です。

活動計画作成のアドバイスも依頼や必要があれば行います。そうした作業は、職場に戻って各担当との個別の話し合いで進めていくことになります。

作成してもらうのは以下の1枚です。白紙のものですみません。

記入済みのものは、この時点ではご容赦いただくことにしました。

このシートは、全体をサマリ版のようになっているので、その後の進捗確認にも使えます。各担当には、このシートの他に分析資料なども付けていただくようお願いします。そのため、結構なボリュームの資料になったりします。

以上が、チーム力向上の課題づくりファシリテーターをした時の様子でした。

どこか1つでも、みなさんの参考になる所があったらうれしいのですが・・・

今回は、予定投稿を試しています。12月5日の9時に投稿されているはずです。

私自身は、リポート添削の真っ最中でしょう。

コメントなどへのご返事は少し遅くなることをご容赦ください。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。