●

マロンが旅立ちました。11歳と6ヶ月。あまりにも突然のことで、まだどこかにマロンが隠れているのではないかと錯覚するくらいです。マロン、沢山の思い出をありがとう。

突然のお別れ

先週の水曜日、夜中に私の地域が3時間くらい停電しました。1時すぎに電気が復旧したのでマロンの様子を見に行ったら、カーペットでよだれを垂らして床にへたり込んでいました。

ただならぬ様子なので、家族と共に急いで救急病院に連れて行くことにしました。先生は、呼吸がきちんと出来ていないのでまずは酸素室に入れて落ち着いたらレントゲンを撮りますとのこと。レントゲン写真の様子から、肺水腫に疑いがあると利尿剤の注射もされました。今日は入院し、もう少ししたら血液検査と強心剤の注射をするから、家族は一旦家に戻って、また朝に迎えにきてくださいということになりました。

家に戻ってもすぐには寝付けなかったのですが、3時半に病院から容体が悪化したのですぐ来てくださいと電話が来ました。

急いで駆けつけると、診察台で、すでに人工呼吸器を取り付けられて、先生が心臓マッサージをしている状態でした。先生から、心臓をマッサージしているが、すでに瞳孔は開いている状態だと説明されました。

マッサージを止めると、心電図の心臓鼓動も止まる状態でした。この状態を家族で相談し、マロンも苦しいだろうから延命処置は中止して、マロンを我が家に連れ帰る決断をしました。

発見からわずか3時間の出来事でした。

猫の突然死は有ると聞いてはいましたが、まさか自分の家族の猫がそのような事態になるとは思っていませんでした。

1週間立ってようやく落ち着いてきた所です。

ミントが旅立った時のようにマロンの思い出を記録しておきたいと思います。

我が家にマロンが来た時

11年前に、遡ります。通っているジムの友人が、駐車場でうずくまって弱っていた子猫(マロン)を保護して、介抱しながら里親を探していました。

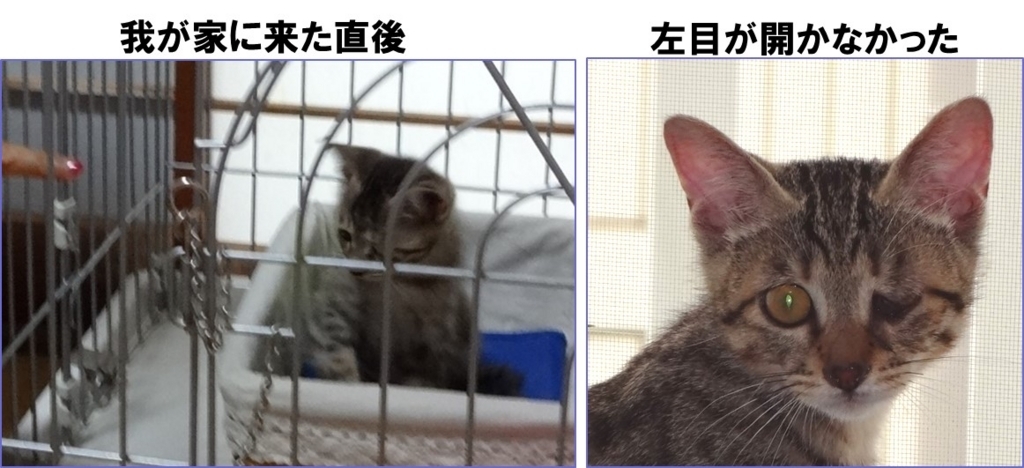

その猫を引き取ったのが私たちでした。来た時に生後3か月くらいというのが獣医さんの見立てでした。様子から初めから野良ではなく捨てられたようです。

小さくて手のひらの乗りそうな大きさでした。

左目は、目に膜が癒着してほぼ開かない状態になっていました。

我が家に来たときの、「マロン」の姿がこちらです。

我が家の3番目の猫となりました。名前はマロンと名付けました。

雑種のオス猫ですが、ベンガルみたいな模様をしています。しっぽも長くてピーンと垂直に立てて歩く姿は、りりしい猫でした。

目以外は元気そうでしたが、食べたものをよく吐きました。

飼うに当たって、近所の獣医さんに見てもらいました。すると、お腹にヘルニアがあることが分かりました。閉じる手術をしてふさぐ必要があると言われました。また、よく吐くのは、胃の幽門が細いせいかもしれないとのこと。

こちらも手術がいるかもしれない。

どちらもすぐにどうこうということはないが、もう少し大きくなったら去勢と合わせて手術して直しましょう。ということになりました。

捨てられた理由がなんとなくわかります。手に余って捨てたのでしょう。

来てすぐに家の中をわがもの顔で走りまわりました。猫タワーの一番上がお気に入りで、駆け上がりリング上でごろごろしているのが日課となりました。

とはいえ、他の猫とは相性が合わず苦労することになります。

先輩猫と折が会わず

我が家は、すでに2匹の猫を飼っていました。

一番目の長女猫「チョコ」と2番目の長男猫「ミント」です。

ご覧のようにこの2匹はすごく仲が良くて親子のようにいつも一緒です。

(どちらも、もらいネコです)

この平和な状態が3匹目が来てどうなるかを心配しました。2匹までの飼育と3匹以上の飼育はずいぶんと違うと聞いていたのです。

特にオス同士は仲がよくないらしい。

しかし、他には受け入れ先が決まらない状態が続き、我が家で引き取ってあげようと決断しました。

そして、迎え入れたものの、心配が現実となりました。やはり先輩猫とは折が会いませんでした。

しかたがないので、先輩猫たちは2階中心の生活、マロンは1階で生活することになりました。

マロンが我が家に来て、しばらく経って少しは先輩猫とも交流出来るようにはなりました。

長女猫「チョコ」には、「シャーシャー」言われていますが、それなりの距離で生活できつようになりました。長男猫「ミント」とも同じ出窓で、ひなたぼっこを、たまにはするようになりました。

とはいえ、夜寝るときは、マロンは1階に隔離でした。解放していた時期もありますが、夜中に猫同士の争いで、寝れなくなったのが理由です。

長時間外出する時も、隔離でした。

大手術

我が家に来て3か月たって、手術をすることになりました。

内容は

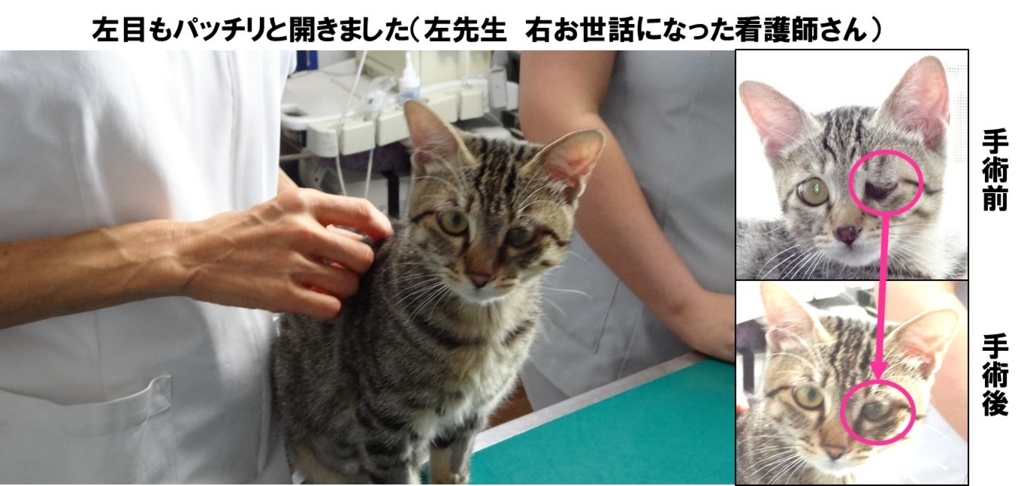

1.左目の膜を切り開き見えるようにする

2.幽門他、内臓の障害を確認し処置する

3.おなかのヘルニアを閉じる

4.去勢

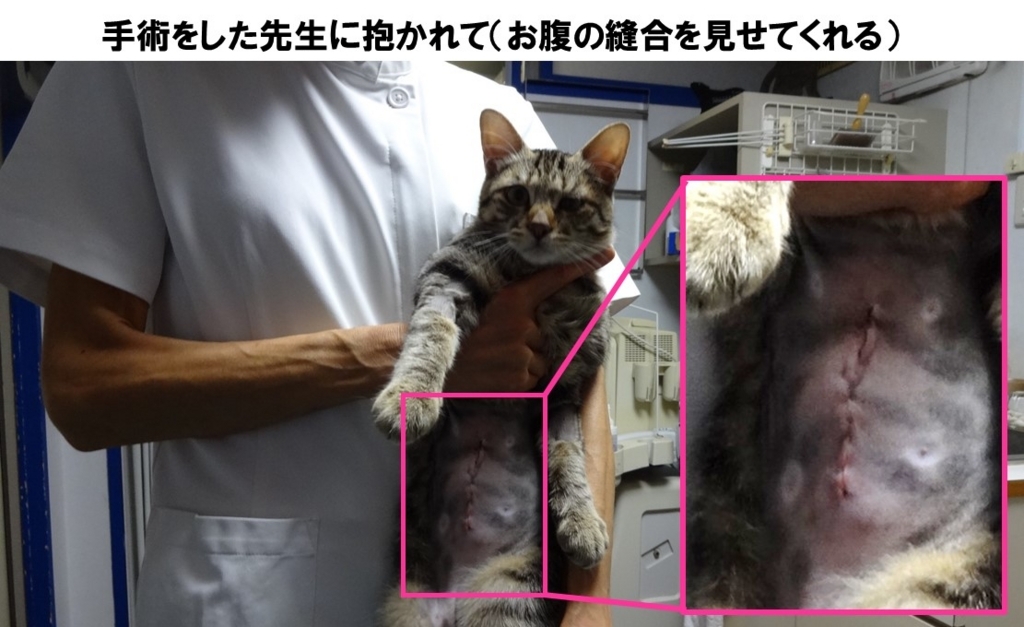

一度に4つの処置をする大手術です。

午前中に病院へ連れていき、午後の手術でした。

そのまま、1週間入院となりました。

手術は無事に終わったと先生から連絡をいただき安堵したことをまだ覚えています。

1週間後、マロンを迎えに家内と病院へ行きました。先生から手術内容の説明が…(実はこういうのは私は苦手)

お腹の縫合の痕を見せてもらいました。すごい傷跡です。少し幽門を切開したそうです。毛が生えたらわからなくなるので大丈夫とのことでした。実際、毛が生えたら全然分からない状態になりました。

左目もパッチリと開くようになりました。涙腺がうまく開いていないとのこと。涙がたまりやすいので、毎日拭いてあげるのが日課でした。

何度も病院のお世話になる

マロンは、病院のお世話になることが多かったです。

特に肛門のう炎では、何度かお世話になっています。

また、おしりの辺りの骨が変形していて、時々痛がって処置を受けたりもしました。

でも、最近は落ち着いていて定期的なワクチン接種の時だけしか病院のお世話になっていなかったので、今回のようなことが起こるとは思ってもみませんでした。

人の膝の上に乗るのも大好きな猫でした。

今回のことは悔やんでいます。

停電して真っ暗の中で、誰も来てくれなかったのでパニックを起こしたのでしょうか?

昨日までとても元気だっただけに突然のお別れは悔やまれます。

暴れん坊で手がかかりますが、マロンがいることで癒されていました。

来てくれて一番感謝しなければいけないのは私だと思います。

来てくれてありがとう。「マロン」

先に行った「ミント」と仲良く暮らせるといいね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

終わり