場面に合うスキルは?

コミュニケーション・スキルを高める4つの力を確認していきます。ご興味のある方はおつきあい下さい。

コミュニケーションに関する記事のガイドとしてまとめてみました。

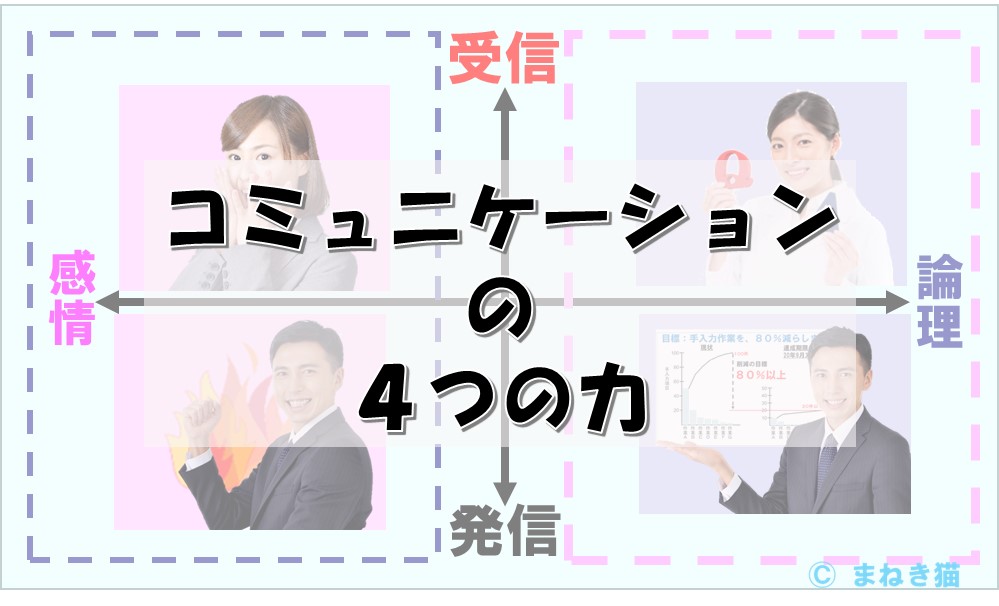

コミュニケーションの4つの力

コミュニケーションは双方向の通信なので、受信と発信があります。 また、その内容も論理的だったり、想いといった感情的なやりとりもされます。

こうした点から、コミュニケーションのシーンは4つに分かれ、それぞれの場面に応じた力(スキル)が必要となります。

4つの力とは、

①感情を受け止める力

②論理的に聴く力

③論理的に伝える力

④感情を伝える力

ですね。

では、1つずつ見ていきましょう。

1.感情を受け止める力

「目は口ほどにものを言う」とよく言われます。コミュニケーションでは、言葉以上に顔の表情やしぐさから、相手の気持ちが伝わってくるものです。

そのことを、具体的な数字で明らかにしたのが、メラビアン先生です。

表情と言葉などを色々組合せて、人がどの反応に重きを置くか実験をしました。

その実験では、

たとえば、

実験1のように、表情は笑顔なのに「きらい」と言葉が発せられる。

実験2では、表情は、怒っているのに、「すき」と言っている。

こうした事例を沢山見てもらって、表情や声の調子、言葉そのもののどこに反応しているかを明らかにしました。

こうした印象的実験の結果、2者間の対話では

・顔の表情が55%

・音声の特徴(抑揚や大小)35%

・言葉 7%

だったというものです。

顔の表情が、印象の半分以上を占めているのですね。

「目は口ほどにものを言う」は本当でした。

実際、会話の中で相手の本心は、言葉ではなかなか出てこないシーンを経験したことがお有りかと思います。なので、相手の表情やしぐさからの重要なサインをしっかりと受け止める力を身につけたいものです。

さて、表情やしぐさ、身なりから、どんなことが読み取れるでしょうか?

一つの例をご覧下さい。

表情では、目の動きから色々な感情が読み取れます。

また、しぐさでは、特に手の動きに感情がでます。

その他、その日の服装から態度がうかがえます。

もし、足の動きが読み取れると、さらに深い考察ができるそうです。ただ、足は観察しにくい場所なので時と場所によりますね。足ばかり見ていると、不審者扱いされてしまいそうです(^_^;)

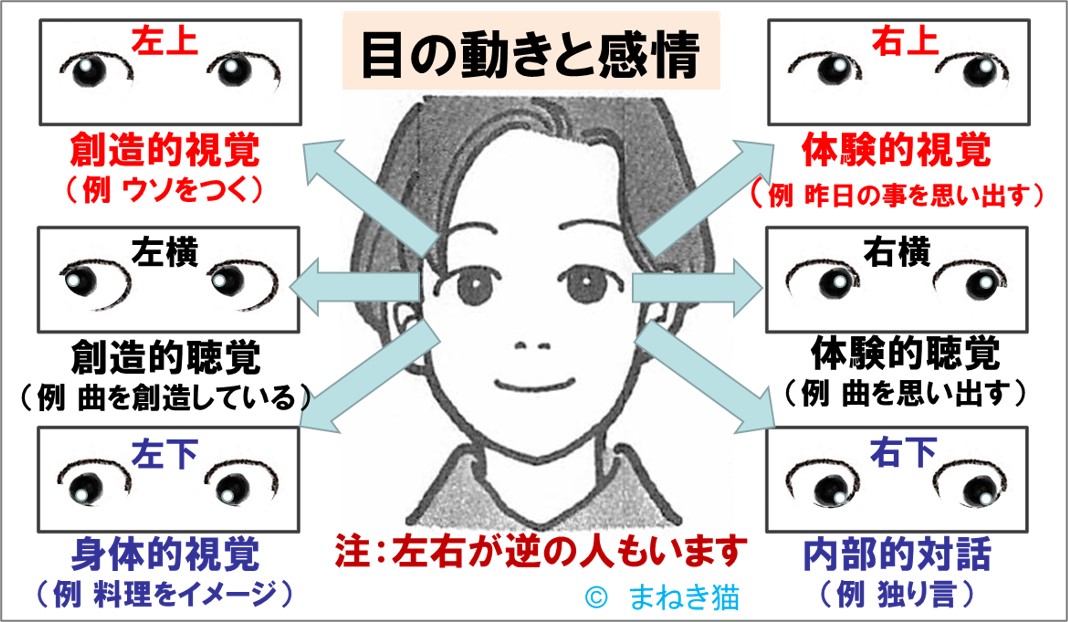

目の動きから感情を読み取る

もう少し詳しく目の動きと感情の関係を見てみましょう。

刑事ドラマでも、よく目の動きで相手の心理を観察している場面に出会いますね。

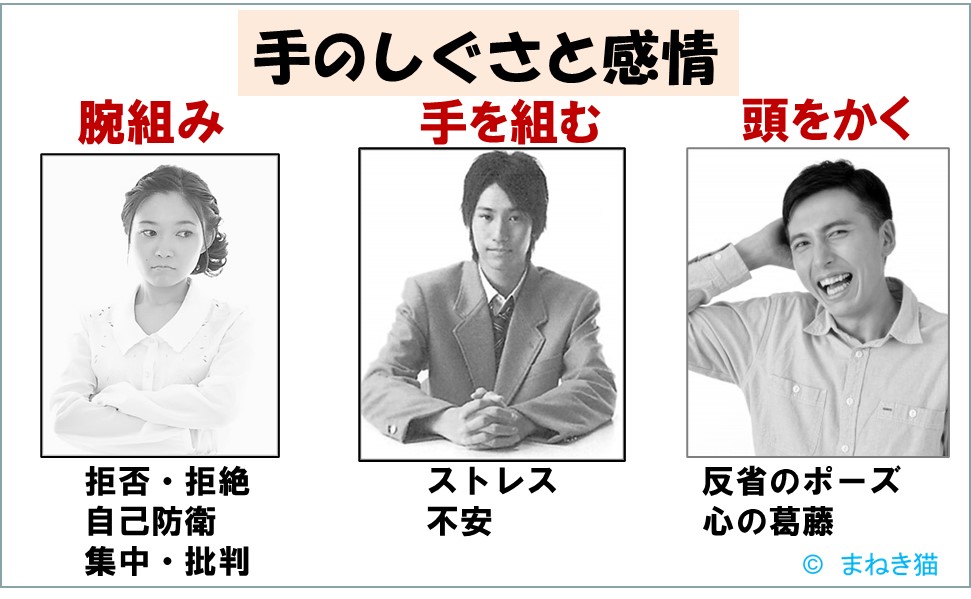

手のしぐさから感情を読み取る

また、しぐさでは、手の動きから感情が読み取れます。

相手が腕組みをしたら、自分の意見に同意していないと直感的にも感じますね。

あるいは、相手が手を組んだ時は、身構えている感じがします。

頭をかいている人を見ると、反省している様子がうかがえますね。

このように、感情を読み取る上では、目の動きやしぐさの観察がとても重要です。

より詳しいお話は、以下の記事からどうぞ。

2.論理的に聴く力

仕事の上で、メンバーから報告や連絡、相談を受ける時や、上司から目標や方針などの説明を受ける時などに使う力です。

相手の話を、正確に受け止め理解する力ですね。

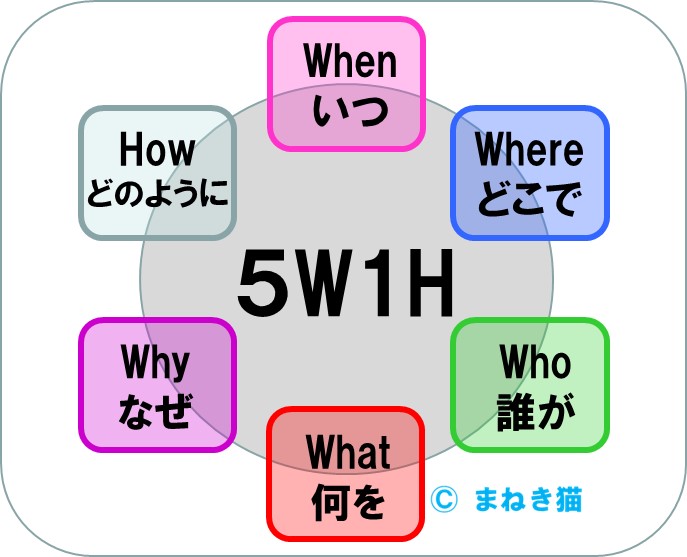

5W1H

こうした場面では、5W1Hを使ってモレなく聴くことが良いと言われます。

5W1H法は、ご存じの通り

Who(だれが)

When(いつ)

Where(どこで)

What(なにを)

Why(なぜ)

How(どのように)

を指し示す言葉です。

さて、実際の会話では相手が適切に話しをしてくれるとは限りません。メンバーの中には伝えることが苦手な人もいます。

そうした相手には、適切な質問をして、考えを引き出していくことになります。

コミュニケーションを深めたい相手には、

あなたの方から上手に質問してあげると会話を深めやすくなります。

また、上手に分かりやすい質問すると、相手の考えを理解しやすくなるだけではなく、あなたの想いも伝わりやすくなります。

では、どんな質問をすればいいのでしょう。

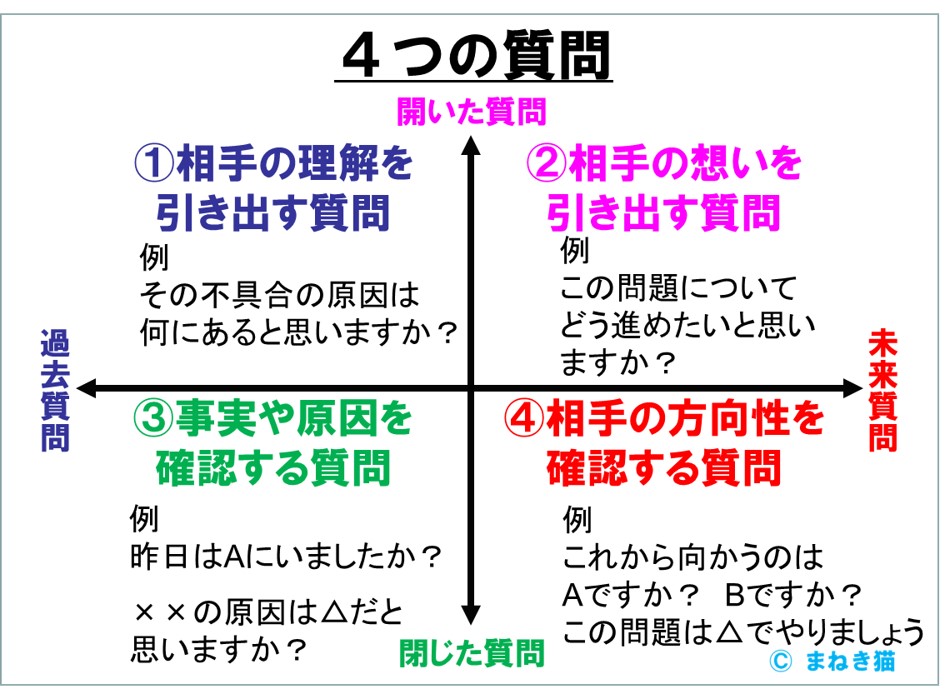

質問の種類は、主に4つになります。

開いた質問と閉じた質問

開いた質問とは?

相手に自由に答えてもらう質問です。

たとえば、

あなた:「昨日はどんなことをしましたか?」

相手: 「昨日は、OOに行って△△を観てきました( ^o^)」

というように、相手の状況や考えを引き出す質問です。

閉じた質問とは?

相手から明快な答えを引き出す質問です。

そのため答えに制限を与えて回答してもらうことになります。

たとえば、

あなた:「昨日の夜は、外出したの?」

相手: 「はい」

と聴き、

相手は、「はい」か「いいえ」で答えることになります。

または、答えが制限されるように聴きます。

あなた:「昨日の夜は、家にいましたか?外出しましたか?」

相手:「昨夜ですか? 外出をしていました」

というように選択して答えてもらう質問です。

閉じた質問は、答えやすいので、事実の確認や、相手の意思や考えを端的に引き出す、あるいは、初めての方と会話の取っ掛かり見つける時などに活用できます。

また、面談などで、アイスブレークという会話のはじめに交流を開始するときに用いたり、相手の思考を会話の目的に引き戻す時などに用います。

多くは、閉じた質問→開いた質問→閉じた質問………というように交互に質問をしていくのが良いと言われています。

過去質問と未来質問

また、時間軸で質問をすることがあります。

過去質問は、

多くは「なぜ」を用いて原因や事実を求める質問です。

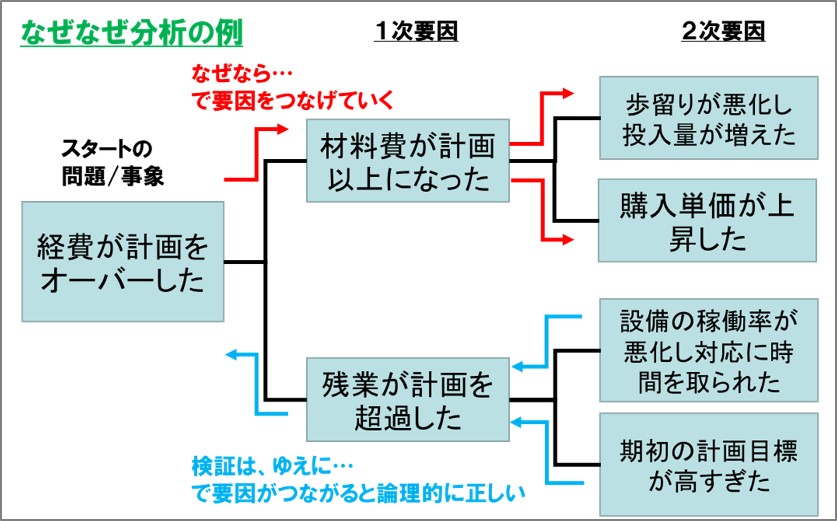

有名なのは、トヨタ式のなぜなぜ問答とか分析といわれる手法です。

「経費が計画をオーバーしたのはなぜ?」

→「材料費が計画を超過しました」

↓

「材料費が計画以上にかかったのはなぜ?」

→「工程の歩留まりが悪化して投入を増やしたからです」

というように「なぜ」を深めていき原因などを分析していく手法です。

一方、

未来(志向)質問は、

「何のために」とか「どのように」などを用います。

たとえば、問題解決の場面で、

「この工程の歩留まりを上げるにはどのようにすると良いと思いますか?」

というような質問の仕方になります。

他、面談の席などで、

「あなたのその取り組みは何のためにしていますか?」

「Aさん、あなたが今一番解決したい問題ってなんですか?」

などと聞いたりします。

こちらも、使う場合は、順番を意識すると良いでしょう。答えやすい過去質問から入って、将来の事を訪ねる未来質問をする。といった進め方ですね。

さらに詳しいことを知りたい方は、こちらをどうぞ

3.論理的に伝える力

論理的な発信は、たとえば、

プレゼンテーションや会議、授業などで使われることが多いでしょう。

ビジネスなら、会議のルールに沿って行うミュニケーションです。発表者は、発信が多く、時々受信を繰り返すことになります。

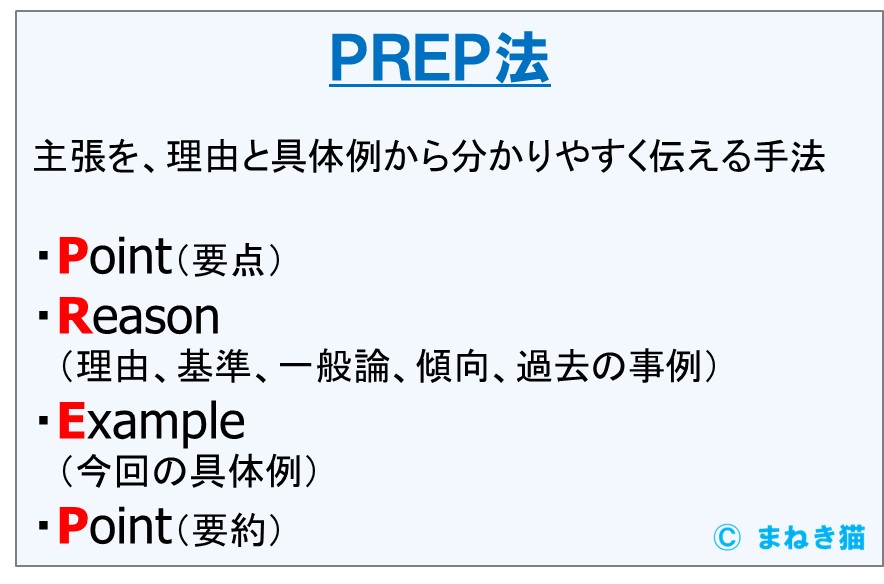

PREP法

その発信を論理的に行うには、先ほどの5W1Hを用いたり、PREP法といった説明の技法を用いると良いと言われています。

詳細は、こちらの記事を参考にしてください。

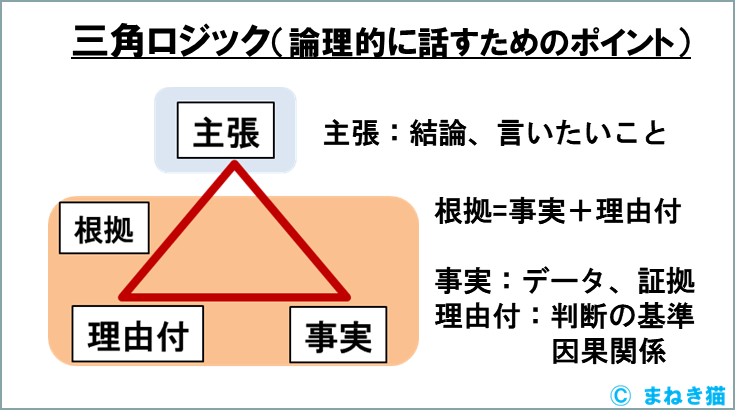

三角ロジック

論理的に話すためのポイントは、三角ロジックに要約されています。

上記の記事でも紹介しているので参照してください。

さらに詳しい内容はこちらになります。

4.感情を伝える力

たとえば、仕事においてメンバーに期待していることを伝える場面や

私生活でも、相手に今の想いを伝える場面は多いものです。

そうしたシーンでは、表情や口調、ジェスチャーなどを交えて言葉を伝えていくことがとても有効ですね。

さきほどの感情を受け止める力を、発信にも応用すると良いでしょう。

一方で、感情を伝えるときは、相手の発した言葉に応じて、返答(ストローク)を返すことがとても大切です。

人は、3つの「私:自我状態」を持っています。

P:(Parent):親の自我状態

親の考え方、感じ方を受け入れた部分で、幼児期の体験が自分に組み込まれたもの

A:(Adult):大人の自我状態

事実にもとづいて判断しようとし、成長して形成された部分

C:(Child):子供の自我状態

幼児期の感じ方、行動と同じ感情・行動を示す部分

人との交流の中で、相手から発信される言葉と表情に表れた自我状態を、

「私」がどう受けてどう反応しているかを知ることを

交流分析

と呼びます。

交流パターン分析

交流パターン分析は、交流分析を用い普段の人との会話の仕方を分析するものです。

さっそく事例を1つ見てみましょう。

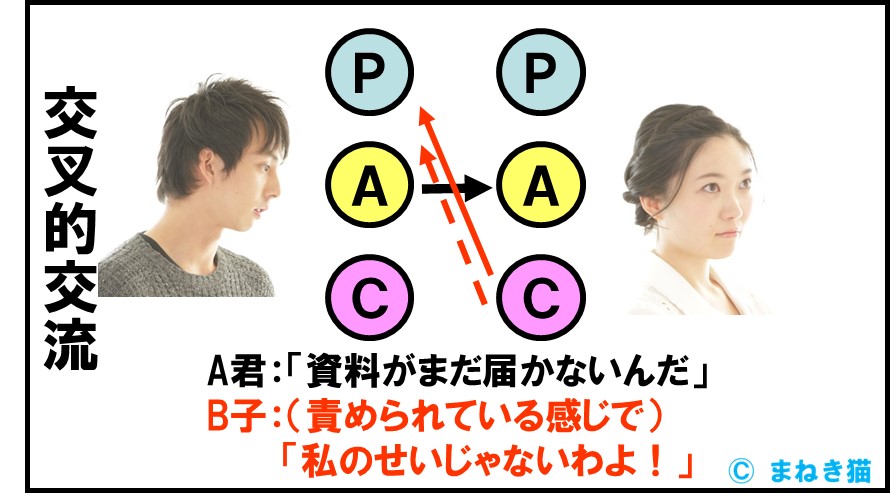

A君がA(大人の自我)で「資料がまだ届かないんだ」とB子さんに発信しています。

一方、

B子さんは、C(子供の自我)からP(親の自我)に向かう方向で

「私のせいじゃないわよ!」と返しています。

こうした感情の発信は、A君の発言と交叉する返信となります。

感情も(責められているようで)とCからPへ伸びています。

こうした交叉した会話は、上手く行かず続きません。

対応の基本は、「来たストロークと同じ方向に返す」です。

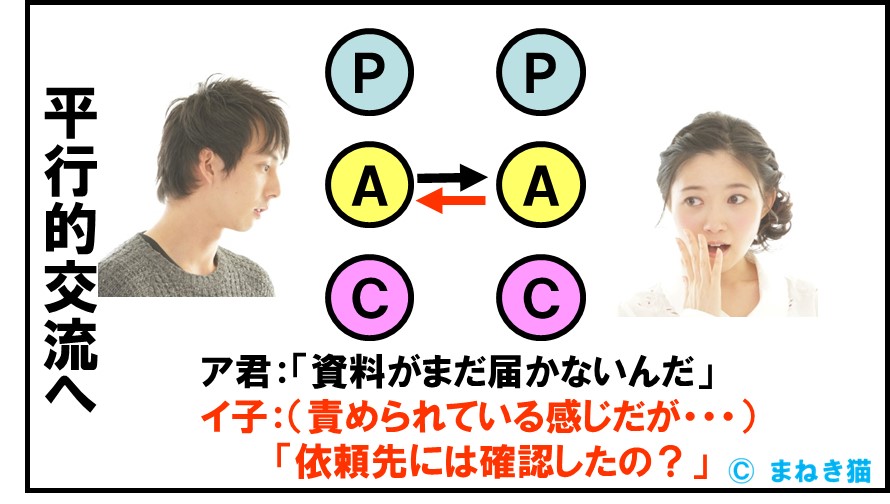

では、改善の事例を見てみましょう。

A君がAの位置から「資料がまだ届かないんだ」と発信しているのは同じです。

今回は、

B子さんがAの位置から「依頼先には確認したの?」と返しています。

表情も相手の事を心配している感情が読み取れる雰囲気を返しています。

このように同じ方向へ返すと会話が上手くつながります。

また、B子さんの返信は、問いになっているので、次にA君がその返事をすることでしょう。こうした会話は続きやすいですね。

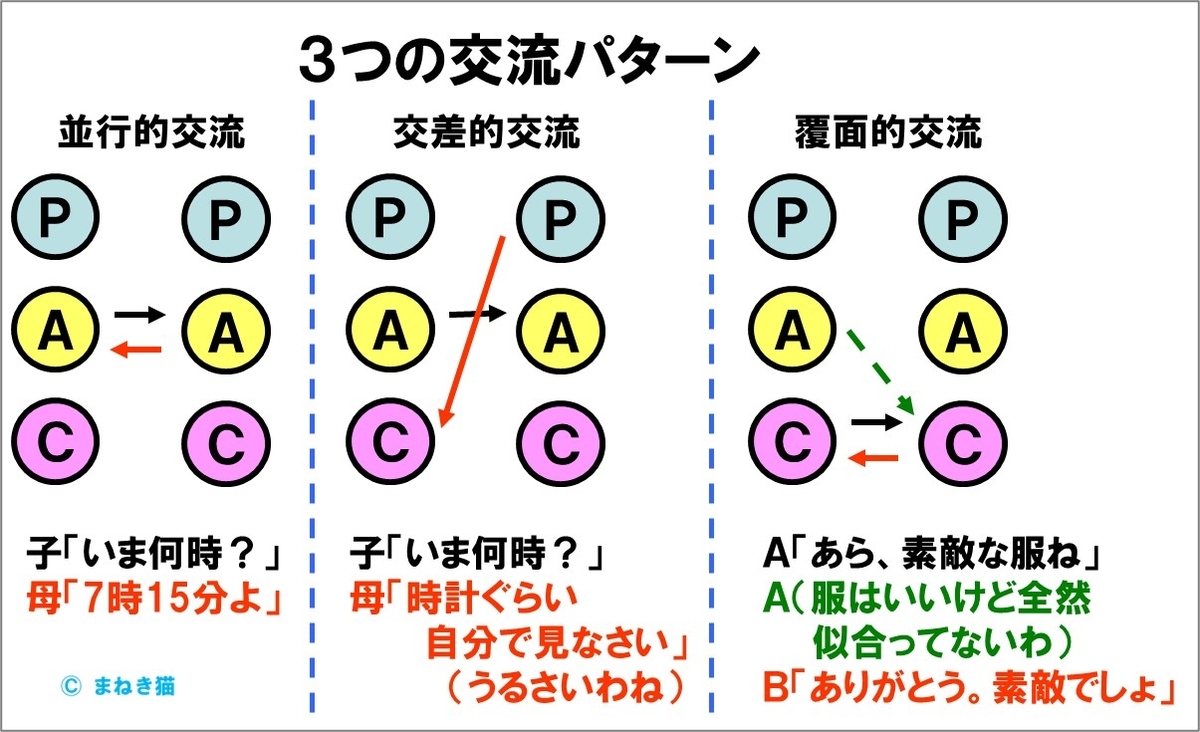

参考までに、交流分析の3つの基本パターンを示します。

交流分析の交流パターンのもう少し詳しい記事はこちらです。

おわりに

コミュニケーションの4つの力とは、

①感情を受け止める力

②論理的に聴く力

③論理的に伝える力

④感情を伝える力

コミュニケーションの力は、学んだ事を実践することで使えるようになるピアノや水泳を覚えるのと同じ技能的なスキルです。

失敗を恐れず、どんどん使って見ましょう。

小さな場から始めれば、いずれ重要な場でもしっかりと利用できるでしょう。

人生やビジネスのコミュニケーションシーンでの活用を期待しております。

こんな記事も書いています。

良かったら読んでください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

終わり