ご訪問ありがとうございます。

問題解決をしなければならない場面で、進める手順に迷ったことはありませんか?

「参考資料を見ても、私の抱える問題の手順がわからないんだけれど…」

今日はそんなお困りの方に問題解決手順のヒントを書いてみました。

ポイントは、あなたの抱える問題の種類をはっきりとさせることにあります。

問題の種類に合ったムダの無いステップを踏んでいきましょう。

数字をクリックするとジャンプします。

お忙しい方は一部だけでもご覧ください。

お忙しい方へ:「終わりへ」をクリックすると文末にジャンプします。

1.問題の種類を分けてみる

問題の種類は、大きくハードの問題とソフトの問題に分けられます。

そして、

ハードの問題は、発生型の問題と設定型の問題

ソフトの問題は、暗黙の問題と創造型の問題

に、さらに分けていくことができます。

こうした分けた問題の種類によって、問題解決のステップも異なってきます。

「ハードの問題とか、ソフトの問題って聞いたこと無いけど…それは何?」

そう疑問を持たれたあなたは素晴らしい( ^o^)

あなたは問題解決の基本となる「問い」の立て方を身につけておられます。

「ああ、知っているよ」

という方は、この道に詳しい方ですね。

流し読みでお願いします(^_^)

ハードとソフトの問題を簡単に説明します。

経営学の進化の中で、「学習する組織」という考え方が出てきました。

その中に「組織の氷山モデル」と呼ばれるものがあります。

図を見てもらった方が分かりやすいでしょう。

組織における問題は、

この氷山のように、見えている部分と見えていない部分があります。

その見えている部分は、ハード面の問題が多いと言われています。

組織の仕組みやルール、組織構造や戦略にその原因があるとする考え方です。

そのため、問題そのものも「見えている」つまり顕在化しているのが特徴です。

一方、氷山の水面下のように

「見えていない」部分に、ソフト面の問題が多いと言われています。

組織の文化や風土、

人の属性(どんな人の集まりか?)、

組織の技術や能力の問題、

さらには共通の認識と呼ばれる根源的な部分に原因を探るものです。

より詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

さて、氷山に形に例えて

説明した問題を図解するとこんな感じです。

水面に浮かぶ氷が「見えている」部分です。

そして横軸の時間軸を「今」を境にして、過去と未来に分けます。

過去の部分は、問題がすでに発生して見えている発生型の問題となります。

一方、未来の部分は、まだ問題が発生している訳ではないが意識するとなにやら見えてくる設定型の問題となります。

水面下に隠れている部分を見てみましょう。

同様に時間軸で、過去と未来に分かれます。

過去の水面下の問題は、実際は問題が発生しているのに隠されて見えていない問題です。

そうした問題を暗黙の問題といいます。

ストレートに隠された問題という言い方もされます。

そして、未来の水面下の部分は

まだ、だれも気づいていないので未知の問題とか創造型の問題と呼ばれています。

では、順を追って確認していきましょう。

ちなみに、問題の定義は次の通りです。

問題は、「あるべき姿」と現状のギャップを言います。

お忙しい方は: 終わりへ

2.発生型の問題への対応

発生型の問題は、「あるべき姿」が具体的に設定されていて、かつ、「現状」も認識が出来ているので、ギャップが明快に認識できている問題となります。

こうした問題は、会社や私生活でも日々発生していることが多いですね。

発生割合が高いので解決のプロセスも直観的に把握しやすい問題といえます。

発生型の問題は、要因別にさらに3つに分類できます。

それぞれの問題で、解決する時の力の入れどころ力点が異なります。

未達の問題

この問題は、目標を立てて計画を実行しているのに、予定していた通りに進捗しないため、計画との差を抱えている問題です。

「あるべき姿」となる目標や実現計画を実現できない要因を抱えている問題です。

そのため、当面の対処策の立案と並行して、根本対策を検討することになります。

この問題は、初期の予兆を早くとらえるため、進捗の確認が予防には大切で、うまく回せると問題を小さく抑えることができます。

一方、差の発見が遅れると大きな問題になります。

例えば

・量産を始めた商品Aが計画歩留を達成できていない

・予定のスケジュールから1ヶ月の遅れが出ている

・ルール通り職場の掃除が徹底できていない

・材料費が高騰して予定コストをオーバーしている

…

こうした問題の解決のステップは次のように進めることになります。

例えば、売上が未達の問題を選定したとすると、

問題は、「売上が1.9億円未達」を選定したことになります。

そして、この差の問題解決でもっとも注力するのは、

原因の追求のステップです。

たとえば、系統図を使って本質的な問題に迫っていきます。

進め方のより詳しく内容を知りたい方は、以下を参照してください。

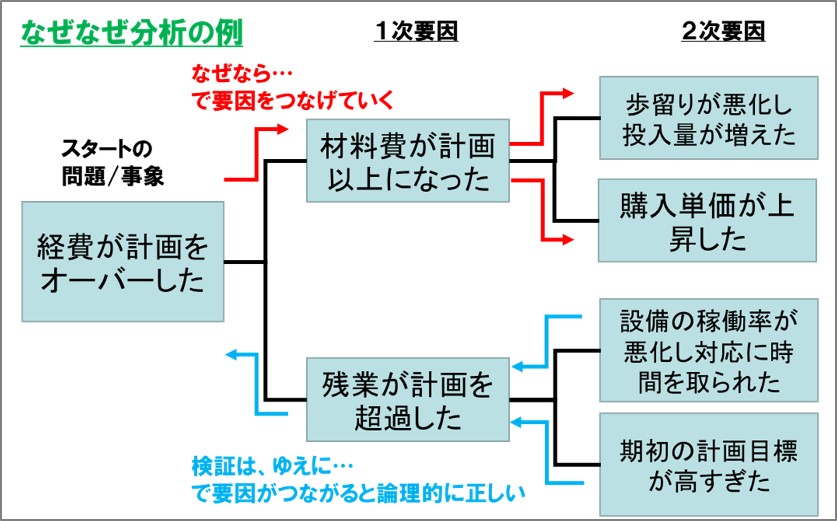

また、こうした「なぜなぜ分析」を使用したりしますね。

差の問題は、本質的な原因が突き止められたら8割方、

問題は解決したとも言われるくらいに原因の追及が重要となります。

障害発生型の問題(外的な要因)

これまで順調に進んでいたことが、外的な要因が障害となって水準が悪化し始めて「あるべき姿」とのギャップが発生した問題です。

たとえば、仕事である場所へ移動している最中に、

「乗っていた電車が事故で止まってしまった」というような問題です。

この問題は、原因を考えるのは後回しです。

それよりは、目的の場所に着く代わりのルートをすばやく探索して、すぐに行動に移すことがポイントになります。

乗っていた電車が止まったら、すぐに行き先の担当者に事情を告げて遅れそうなことを詫び、その後、スマホなどで代替ルートを検索して、さっさと移動を開始しなければなりません。

「なぜ俺はこんな電車に乗ったんだ」などと考えるのは歯止めでやりましょう。

素早く応急措置を決めて、動き出すことが肝心です。

こうした点から、選択の問題とも呼ばれることがあります。

同様な問題の例をいくつか挙げてみましょう。

・納品した部品に不具合があって生産が止まってしまった

・顧客からいわれもないクレームを付けられて騒ぎになった

・台風の進路が突然に変わって明日の外出が困難になった

など、自分ではどうしようもない障害による問題です。

現状復帰型の問題(内的な要因)

何かの内部的な理由で「あるべき姿」と「現状」の差が出てきてしまった問題です。これは先の障害発生型と良く似ていますが、要因が内部にあるものです。

たとえば、

・生産設備が原因不明の歩留り低下を起し、生産量が不足し始めた。

・先週から急に材料コストが増加して予定利益を圧迫している。

・試験直前の模擬テストで急に成績が悪化した。

などの問題です。

この問題は、原因の除去がプロセスのポイントになります。

これまでは良かったのですから、

良かった時と悪い現状の差の分析を徹底的に行います。

自分の内に原因があるので、その原因を調べて対処することになります。

また、復帰を優先するので、応急処置を優先して行う時間との勝負でもあります。

歩留まり低下なら、いままでと比べてどの部分で歩留まりを下げているかを調べて処置していくことになります。

発生型の問題にはさらに多くの派生がありますが、ここでは省略します。

忙しい方用: 終わりへ

3.設定型の問題への対応

「現状」は認識でき明快ですが、「あるべき姿」が曖昧になっている問題です。

とはいえ、初めから「あるべき姿」が曖昧な問題以前の問題を除けば、なんらかの「あるべき姿」は設定されているのがほとんどのケースです。

現状の「あるべき姿」より、さらに高い「あるべき姿を目指す」事由が発生し現状とギャップが見いだしたケースを設定型の問題と言います。

とはいえ、組織やメンバー間で「さらに高いあるべき姿」が曖昧な場合もあります。

人によってあるべき姿が異なるので問題のとらえ方もバラバラな場面も出てきます。

この設定型の問題は。

目標水準を高めることで問題設定する「ストレッチ目標設定型」

と

当初の予定以上にスケジュールを早めることで問題設定する「期間短縮型」

に分かれます。

ストレッチ目標設定型の問題

いまの売上を2倍にしたい。

品質問題を半減するぞ!。

生産性を倍にしよう。

あるいはいまの半分のコストで生産できないか

などなど

よりストレッチな水準のゴールを達成しようとする時に発生する問題です。

期間短縮型の問題

商品開発期間を半分の6か月で実現したい。

いまの売上を3か月前倒しで実現したい。

クレーム対応は1日で初期解答したい。

など、こちらもなんらかの理由で期間短縮に取り組もうとするときの問題です。

目標設定型が水準を引き上げるゴール設定に焦点が当たっているのに対し、こちらは実現の期間に焦点が当たっています。

こうした設定型の問題では、これまで順調に進んでいた計画達成のプロセスを見直さないといけません。

したがって、明確な目標づくりや実現手段(解決策)の探索など、問題解決の全プロセスを再検討する必要があります。

仮説設定型で進めることもあります。

基本のステップは以下になります。

問題解決でよく言われるフルプロセスのPDCAサイクルを回すことになります。

仮説検証型も含めて、詳細は、下の記事を参照してください。

設定型の問題のおまけ

現状では「あるべき姿」が描けていない問題について簡単に説明しておきます。

あいまいな将来問題

当面の活動にギャップはなく問題はないが、社会情勢などの外的な要因から将来への漠然とした不安で何かを改善したいという想いはあるが、

「あるべき姿」として描けていない時の問題です。

潜在新商品のイメージ出来ない。

新規の顧客獲得をどうしようか?

などです。

個人的な問題の方が分かりやすいかもしれません。

もうすぐ役職定年になるのだが、その先の人生をどうしようか?

学生生活ももうすぐ終わるが将来どこに就職しようか決まっていない。

結婚したいが相手が見つからない。

沢山ありますね。

この問題は、説明が長くなるのでまたいつか書いてみます。

今回は、種類としての紹介だけにしておきます。

忙しい方用: 終わりへ

4.その他の問題への対応

ソフトの問題については、暗黙の問題と創造型の問題があると書きました。

その2つを確認してみましょう。

暗黙の問題

実際には、発生しているのに問題が「見えていない」状態にある場合を言います。

「あるべき姿」も設定されていて、どうして「現状」が見えないのでしょうか?

この問題の原因の多くは、会社などの組織的な仕組みに原因があるものです。

上位からの方針や目標に沿って「あるべき姿」は設定されている。

現場もそこから現状を見て問題を発見している。

しかし、メンバーは上位へ報告しないのです。

つまり隠している。

なぜなら、

そのことを上司に報告すると、叱られたり、不利益な評価を受けるのです。

そうしたことが度重なるとそのチームはだれも問題の状況を上げなくなります。

その原因はPDCAのサイクルが切れることでこんな風にイメージできます。

暗黙の問題は、ソフトの問題における文化・風土の問題が多いです。

たとえば、管理が厳しくて減点主義の職場だと、月末に不具合があっても始末書を書かないことが最優先する文化が出来てしまったり、本来は差がある状態を報告し、なぜ差が生じたのかその事実だけを問題にして次にはどうしたらそれが発生しないかを突き止めていく改善活動を回すはずが行わない状態になります。

悪い情報は歓迎するが基本ですが、叱られるから、言わなくて済む状況を勝手に作ってしまっているケースが多いのが特徴の1つです。

また、技術・能力の問題によっても発生します。現状を感知するやり方や報告の仕方を管理者が教育しないケースです。

たとえば、設計の検証をする仕組みはあってもそこには見かけ上の不具合データがたくさんでるので、本来のエラーを見つけられないために製品になってから問題が見つかったケースがありました。

品質問題は設計の後段階になるほど被害が大きくなります。

特にお客様で不具合が発生すると膨大な品質コストが発生します。

こうした技術・能力の問題は教育に時間が掛かるので改善の意識をしっかり持たないとなかなか改善しない根の深い問題でもあります。

他、人の属性は、人手が足りなくて手が回らない状態とか、集団の人間模様が影響している問題です。

この問題の解決の手順は、多岐にわたりますが、まずは、組織の現状をきちんと振り返ることが最重要です。

KPT法などを利用してまずはチームの中で吐き出しを行ってみると良いでしょう。

その進め方は、以下を参照ください。

創造型の問題

創造型の問題は、「あるべき姿」も「現状」も漠然としていて捉えにくい状態として存在しています。

そのため、問題は、潜在化していて「見えていない」状態にあります。

こうした問題は、

たとえば、

・これから新しい事業を始めようと計画を立てる段階

・いままで経験したことのない仕事や取り組みを始めたばかりの段階

などで漠然とした不安やなんらかの予兆を持って認識されます。

他、

これまで経験したことのない想定外の事象が突然に発生し、その扱いに戸惑うことになります。その時点では漠然としていたり潜在化している(見えていない)が存在を予測(想定)することで「あるべき姿」や「現状」を具体的にすることで顕在化する問題となります。

こうしたことから、これらの問題を予測する問題とか、探索する問題と説明することもあります。

この問題は解決プロセスにおいては、Plan(計画)などの初期段階の問題意識や問題認識に力点を置くことになります。

そのため、水面下でソフトの問題なのですが、着手はハードの問題を整えることから始めます。ハードを整えて、その次にソフトの問題を確認していくことになります。

将来の「あるべき姿」を予測によって描き、明確に予測した将来の姿とそれと対比する現状の姿を比較して、ギャップを抽出作業が重要となります。

新しい仕事に対して未来を想定してリスクを抽出する問題。すなわち、未来に起こることを創造して発想するので創る問題ともいわれています。

問題意識が低かったり、問題発見のスキルが不足していると見えてこない問題です。

難度が高いので、高い問題意識を持ち、問題発見力を強化する。

常にアンテナを高く貼って情報収集する。

など取り組む姿勢と体制を整えることも重要です。

以下の記事も参考にしてみてください。

忙しい方用: 終わりへ

5.まとめ

問題解決の手順を効率的に踏むためには、問題の種類を見分けることが有効です。

問題の種類は、

・大きくハードの問題とソフトの問題に分けらる

・ハードの問題は、

発生型の問題と

設定型の問題に分けられる

・ソフトの問題は、

暗黙の問題と

創造型の問題に分けられる

各問題の種類によって力の入れどころが違うのでそのポイントをしっかり身につけておくと効率的な問題解決を図ることができます。

ぜひ、実践しながらそのノウハウをあなたの身体に覚えさせていきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

読者登録やブコメ、☆などご訪問の足跡を残していただけると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

終わりに

ブコメやスタをいただいている皆様へ

いつもお心遣いありがとうございます。

なかなかご返事が書けない状況が心苦しいです。

今日の記事もようやく書くことができた状態で…(^_^;)

また、時間が出来たら書かせていただきます。

終わり