問題解決の基本的な解決手順であるPDCAのステップを問題の種類に応じて変えてみるというお話です。

関心のある部分だけでもご覧いただければ嬉しいです。

作成2018年2月16日 更新2022年2月10日

こんな記事も書いています。

1.問題解決の基本的な手順

問題解決のプロセスは、どのような問題解決の方法でも、ほぼ同じ手順を踏んでいます。とはいえ、その進め方にはそれぞれ個性があります。

そのため、進め方の手順を私なりの考えをベースにお話しを進めさせていただきます。

始めに、皆さんがよくご存じのPDCAのステップを確認しましょう。

PDCAサイクルの手順は、以下のマネジメントサイクルを回すことでした。

Plan :計画を立てる

Do :実行する

Check :評価する

Action:改善する

PDCAのステップは概念としてはわかりやすいのですが、

P(Plan:計画策定)のステップがとても重要な割に、

Pとだけ書かれていて、具体的な進め方が分からないという声をよく聞きます。

また、問題の種類によって各ステップの力の入れ所が違ったり、場合によってはスキップしてよい作業がありますが具体的に説明しているテキストは少ないようです。

さらに、参考にする書籍やテキストによって、プロセスの書き方や表現が違ったりします。こうした違いは、武術の流儀のようなもので、言葉を言い換えていたり、視点が異なるために違うものに見えることがあります。

そこで、PDCAのステップ(各手順)と、いくつかの手順を比較してみました。

PDCAは、利用しているかは別として、もっともよく知られている問題解決の手順でしょう。ISO9000のような品質関係の規格でも実施を推奨しています。

しかし、ご説明したようにPの部分が簡単に示され過ぎている印象があります。

代表的な問題解決の手順では、Pの部分をもう少し具体的に展開しています。

たとえば、問題解決型と呼ばれる手順を見ると、Pの部分が、

①問題の選定

②現状の把握

③目標の設定

④要因の解析

⑤対策の検討

と5つの手順に分解されています。

他も表現や分解の位置が異なりますが、2つ以上の手順に分解されています。

一方、Pを除くそれ以外の「DCA」の部分はだいたい一致しています。

そうした点から、構成しなおしてみたのが、以下の問題解決のステップです。

5ステップになります。

①問題認識

②課題・解決策の決定

③目標・計画の具体化

④実行

⑤振返り(結果の評価)

また、各ステップもいくつかのサブステップに分かれます。

それらを分かりやすく、図にしてみたものが下図です。

イメージとして可視化しやすくなっていればうれしいのですが…

格言に「段取り8分」というのがあります。

Pの部分がしっかりとやられていれば、結果はついてくるともいわれています。

実際、PDCAがうまく回せないと相談にくるプロジェクトリーダーや初級管理者の話を聞くと計画の中身の具体性が乏しく、基本的な要件が不足していることがほとんどでした。

という私も、リーダーになりたての頃はそうでした。(^_^;

そもそも、現状調査もろくにやれていない段階で、「目標を立てろ」だとか、「実行計画を立てろ」と言われても、「書けない」と推進担当者に反目したことがありました。

当時の自分には、仮でも良いから計画を立てる重要性や、その手順がよくわかっていなかったのだと反省しています。

もう一つ、バブル以前の日本全体が成長期だったころは、活動さえすれば結果がまあまあ出せた時代でもあったという面もありました。

しかし、不確実性の高い現代社会では、そうも行きません。

スピード感を持って仮の計画でもいいから立てて実行する重要性が高まっています。

また、AI技術やインターネットによって情報入手のしやすさ、データベース技術の充実などで情報の手も用意になりました。

こうした変化を受け入れて、従来教えられてきた手順を尊重しながら、情報の海におぼれないように、効率的に計画を立て取り組んでいくことが求められます。

次に、手順の進め方について考えてみたいと思います。

まず、問題の種類を以下のように定義します。

あなたが取り組もうとしている問題には、そもそも「解決できない問題」も含まれています。しかし、今日の所は、「解決できる問題」に絞って話しを進めます。

また、解決できる問題も、「未経験な問題」と「経験済みの問題」に分けられます。

2.未経験な問題は、P-DCAで回す

まずは、「未経験な問題」への対応です。

基本となる手順は、P-DCAの順に回すことになります。

PDCAサイクルの手順は、以下のマネジメントサイクルを回すことでしたね。

Plan :計画を立てる

Do :実行する

Check :評価する

Action:改善する

あなたが経験したことのない問題や課題に遭遇した場合は、とにかく、その問題や課題に対応するのか、仮にでも良いので計画を立てることから始めます。

また、所属する組織が年度の末や期初の計画設定段階ではこの進め方が適しています。

未経験な問題への対応は、以下を参照ください。

3.経験済みな問題は、D-CAPで回す

次は、「経験済みな問題」への対応です。

これは、D-CAP(Dキャップと読みます。)の順に回します。

あなたが経験済みの問題で解決手順を知っていて直感の働く問題は図表のように、D-CAPとDoの実行から始めます。

いつもPDCAの順番で進める必要はないということです。

D-CAPの順に回す問題は、問題の種類でいうと、直面する問題、あるいは、発生型の問題といったすでに問題が顕在化している問題に適しています。

その中で、あなたが経験済みで直感の働く問題に有効な手順となります。

その詳細は、「直感で動くべし」で以下の記事で紹介していますのでそちらを参照ください。

4.その他のサイクル

上で説明した以外のステップからスタートする形があります。

CAP-D:

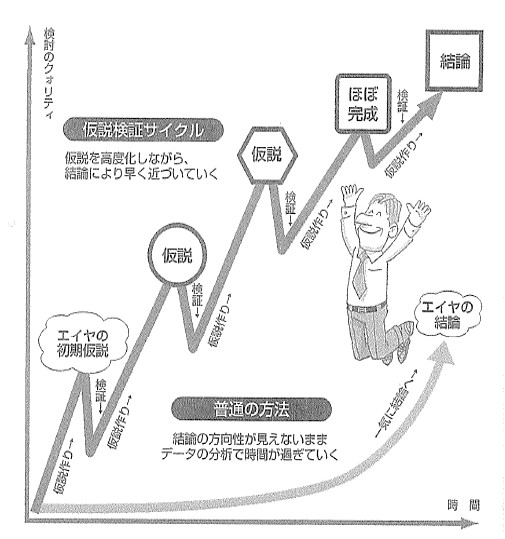

評価からスタートするこのパターンは仮設検証型と相性が良いのではないかと私は考えています。(C-APDは、CAP-Dと書いて、キャップDとすると呼びやすくなります)

出所:「戦略思考コンプリート」 河瀬誠著 日本実業出版

アマゾンURL:http://amzn.to/2staS0V

AP-DC:

改善案をまず考えるこのパターンは、探索型の問題に向いていると私は考えています。将来の姿がぼんやりと見えていてやりたいこともだいたいわかっているときはこうした進め方が適しています。(AP-DCは、アップDCと呼びます)

多くの解説書は、PDCAサイクルをPDCAの順でしか説明しておらず、手順が決まっているように誤解されている懸念があります。

しかし、実際の現場では問題の種類やあなたの経験度のレベルによって、スタートする作業の順場はいろいろに変化すると理解しておくと応用しやすくなります。

今日は、問題解決の手順について、そのステップの内容と進め方の順番について考察をしてみました。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

終わり