問題解決の基礎

「問題発生の背景を考える」は、問題解決を進める上で、もっとも大切な部分だと考えています。その割には、いろいろな本を読んでも、いまいちはっきり書いていません。ならば、自分で整理してみよう。という訳で、これまでの経験から私なりの認識をご紹介します。皆さんのご意見をいただきながら完成度を高めていきたいと思います。

お時間があったらお付き合いください。

作成 2017年3月3日 更新 2021年1月26日

こんな記事も書いています。

1.問題の定義

始めに、問題の定義を確認しました。

問題とは、「あるべき姿」と「現状」のギャップ(差)

とあります。

たとえば、

「売上が1.9億円未達」という問題であれば、以下のような構造になります。

そして、このギャップ(問題)は、活動のある時点の結果を表しています。

そうこの内容だけでは、結果しか見えてきません。

問題(ギャップ)は分かっても、これだけでは問題の解決には進めないのです。

問題が発生した背景を理解し原因分析に進むことになります。

2.問題発生の背景

問題発生の背景は、以下の要素から考えると具体的にしやすくなります。

要素は4つになります。

①活動の理由

②活動の事実

③制約条件(限定)

④想定外の事象(反証)

こうした要素について、情報収集していくと原因を発見しやすくなります。

たとえば、こうした要素の具体的な事例が満載なのが、テレビ朝日の「科捜研の女」です。各要素がしっかりと描かれています。皆さんもこうした視点から一度ご覧になってみてください。

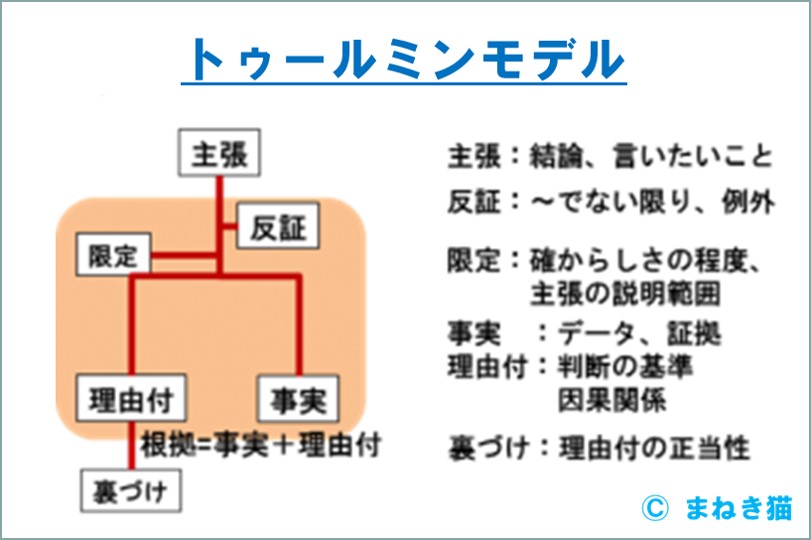

3.トゥールミンモデルとは

さて、こうした4つの要素がどうして問題発生の要素となるのでしょうか?

この点は論理的な思考に欠かせないトゥールミン・モデルが参考になります。

物事を論理的に考察していくには、これらの要素から成っていると考えられています。

さて、

こうした「活動の理由」や「活動の事実」、「制約条件」、「想定外の事象」は、すべてが既知な情報ばかりではありません。

未確認の情報や不完全な情報となっている部分があります。

こうした未知の情報を含めてブラックボックス化している問題発生の背景を明らかにしていくことが問題解決の一歩となるのです。

問題発生の背景を明らかにできたら、次は問題発生の原因に迫る問いや仮説を立て、問題を紐解く糸口を発見していくことになります。

4.まとめ

問題解決における背景の調査は、以下のステップを踏むと良い。

①問題発生の背景となる4つの要素の情報を集める

②収集できた要素を関係図(系統図)にまとめる

③ブラックボックス化している要素を把握する

④把握したブラックボックスの要素の裏付けを取る

⑤採集した要素を整理して関係図を再度整理する

これで問題の発生の背景が整理できるでしょう。

それから、次の原因分析のステップに入っていきます。

なんか、こう書くとステップが長いですね~(^^;

それを如何に簡潔に進めるかは、以下の記事などを参考にしてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

これらの記事もお読みいただけると嬉しいです。

終わり